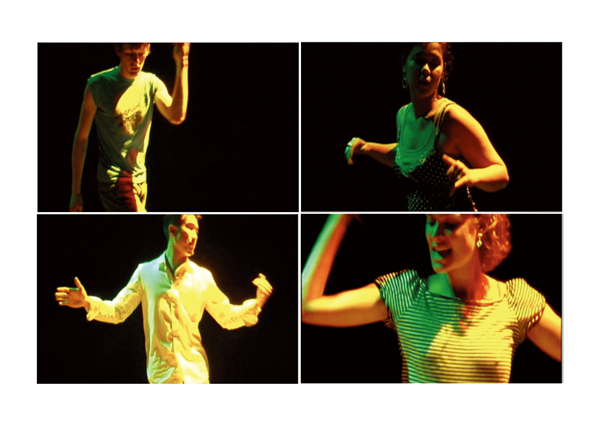

? 盧迎華:現在你自己怎樣看待這幾個作品和這個階段的創作?你與社會的關系呢? 方璐:我想任何還在思考的人都會經常提問個人在社會中的意義,藝術家更是如此,而這些想法往往會反映在作品的傾向上,社會學型的作品,觀念型的作品,又或是視覺型的作品。我想或許我那部分的作品是一種好奇而引起的介入,并不是一種體驗式的介入,所以作品會做到即止。像“直出香港”和那個時期的幾個作品,是因為我住在舊金山,對美國的亞裔華人文化好奇和渴望理解而產生的作品;而“熊貓快遞”“新聞重演”也是因為離開中國多年之后而產生了這些和中國社會現實相關的作品。這些創作對我來說是有意義的,但是也是屬于那個特殊階段的。 盧迎華:“我的同學”和“密度”這兩個作品之間有一個重要的關聯,都是你邀請他人在你的鏡頭前表演一種狀態直至表演者完全進入他所表演的狀態,從表演轉化為一種無法抑制地自我表現和自我流露:在“我的同學”中,自愿者在完全私密和放松的環境中伴隨著自己最喜愛的音樂起舞;在“密度”中,兩位表演者始終坐在凳子上,抓著凳子向地面不斷地敲擊,狂躁不安,非常生氣,在一段時間之后,表演者變得真地憤怒起來,連自己都控制不了。我很感興趣在你作品中這個轉變的發生,是你在拍攝前所預設的嗎?它是你的初衷嗎?你又是怎樣把握整個錄像的節奏和與表演者互動的? 方璐:前面提到在有其他人參與的表演中,我的角色是一個被動的導演,是有意識的被動,在設置了一個基本的環境和事情,具體拍攝時的實施過程往往是未知的,并沒有太多的預設或者排練。所以盡管框架是我設置的,但是這些框架是相對開放的因為它牽涉的是一些人的最基本的活動,像坐在凳子上摔凳子或跳舞,而在這個框架里,因為我的“被動”,表演者能夠有意識或者無意識地把他們潛在的精神狀態帶到這個框架里。這一點對于我來說很重要。那時還做了一些作品,實驗通過設定故事背景,讓表演在這個故事里進行即興的對話。我想我對表演者的要求,和對我自己充當表演者時的要求是一樣的,最好的拍攝情況是拍攝時表演者和我有一種互相同化作用。 盧迎華:你提到布魯斯?瑙曼, 維托?阿孔奇是曾經影響你的藝術家,他們創作中的哪些部分或思考對于你而言是重要的?這些影響發生在你個人發展的哪一個階段?  方璐:我從一開始是受到了行為和錄像藝術的影響才開始做藝術的。特別是布魯斯?瑙曼早期的錄像作品對我的影響很深,他的創作方式是“后工作室”式的工作方式,盡管還是在工作室里做作品,但是藝術家把工作室的環境和空間的有限性做了一些很有意思的轉變,用自己的身體來和這個有限的空間、或空間之外的日常的物體發生物理和心理上的關系,這對藝術家的工作背景,做什么才是藝術提出了許多值得思考的問題。他曾經說過藝術家在工作室里做的任何東西都可以稱作為藝術。他六十年代做的一些錄像是藝術家在工作室里,做簡單的重復性的事情,像和身體運動有關的錄像,用夸張的姿勢走路,或把皮膚涂成白色和黑色的過程,等等。 我想我早期的作品或多或少會看見他的一些影子, 但這個工作室的存在漸漸消失,成為一個次要的因素,或者說工作室這個有限空間的概念轉移到了其它環境中,如家居中等。另一方面,瑙曼這種身體和空間的關系在我的作品中更是以女性身體為出發點。這一點是有根本的區別。就女性身體這個起點,是有著它自己的局限性的,就如同在一個四面白墻的工作室里創作一樣有許多客觀上的局限,同時我們這個社會給于女性的特殊位置也造就了這個問題為起點的限制,所以今天的許多女性藝術家是否認自己作品和女性主義的關系的。而我希望我的作品能夠做的是對這種局限性的轉換,只有通過轉換才能重新使這個女性身體的這個問題變得無限。所謂的轉換是指首先不逃離這個問題,它始終是潛伏在現在的社會體制中,而且對于女藝術家來說也是本質性的; 再者這種轉換指的是不通過一種以事論事的控訴的方式,控訴的態度必然是先承認了你所控訴的對象的合理性和你和這個對象的等級上的差別,而這種態度在藝術創作上往往是缺乏生命力的。 盧迎華:我很贊同你對女性藝術家的創作的看法,特別是你所說的通過“轉換”來使這個女性身體的問題變得無限。我認為很多時候我們其實所需要的是一個角度和視角,如何來看待一件事情,而不是具體在做什么或解決什么問題。有很多問題它是無法簡單地用“解決”來解決的。 維托?阿孔奇是從一個詩人轉變成一位藝術家,他的創作具有很強的觀念性,利用他的身體和表演(他說他在作品中為自己的身體建造一個家園),思考和探討一些藝術本質的問題,包括藝術創作和呈現的語境、觀眾與藝術家和作品的關系等。他用“空間”和“建筑”的字匯描繪創作。他說觀眾的參與讓藝術成為一種空間和建筑。你對他的創作的哪些方面感興趣?他又是怎樣影響了你?  方璐:阿孔奇對我的影響主要是從他作品中那種關于自我的假設和想像,以任務式的行為方式,為攝像機“表演”。他早期的很多作品都是同時充當表演者和拍攝者,而這兩者都和攝像機有著一個很密切的關系。 你提到的他把身體作為一種建筑讓觀眾進入這點很有意思,因為他之后很長一段時間放棄了行為藝術,而成為了建筑師。他解釋他想做建筑的原因是不希望總是一個人做作品,然后最終有一天會孤單一人死去。而你上面提到的,其實最終做建筑也是一種回歸到自我的途徑,而建筑就是身體。 盧迎華:你是在哪一年回到中國的?先是回到廣州,對嗎?在那里教了一段時間的書?2008年底搬到了北京。實際上從舊金山到廣州,從廣州到北京都是幅度巨大的變化,能講講這兩次搬遷嗎?還有它們對你的影響? 方璐:我2005年是四年來去美國之后第一次回到中國,當時剛讀完本科,接著回到美國繼續讀研究生的時候就經常回中國,直到2007年之后更多的時間是住在中國。一開始我在廣州一個大學里教了一段時間錄像的課,也一邊做作品,到2008年底來到北京。從一個地方搬到另一個地方對我來說不是一件很沉重的事情,我想我們這一代人已經是在一個搬遷的環境中長大的,所以“家”的定義已經被擴充了,我覺得這種擴充對社會來說是有積極意義的。記得在美國讀本科的時候,我一開始不習慣為什么同學會把“回宿舍”叫做“回家”,吃完飯回宿舍是叫“go home”, 圣誕節回家也是叫“go home”。 每次從一個地方離開去另一個地方,其實意味著下次當你再回到第一個地方的時候你會對它有新的看法。就像我每次回到廣州,從機場到家的路上,車窗外的景觀總是和我記憶中的不太一樣。所以一定時間的搬家、旅行是健康的,可以暴露自己一些習慣性的東西,就像搬家時把一些不常用的東西從角落里找出來,然后自然的有一些東西你會選擇丟掉,有的東西會選擇繼續打包帶到下一個地方。但是總地來說兩次搬遷沒有很大的內在的影響,而且我的工作也一般不是在很固定的工作室里進行,可是畢竟不同的地方你遇見的人會不一樣,所以事情的實施和開展會有不同。 盧迎華:你接下來有什么計劃嗎? 方璐:接下來在準備一個個展,展出一些我最早的和最近做的作品。 |