有關蘇富比拍品蘇軾《功甫帖》真偽的爭議成為了2013年歲末的文化焦點。媒體競相引述上海博物館觀點,或刊載各類學術爭鳴,卻始終未窺全豹。

在2014年新年首日,上海博物館書畫部三位研究館員公開發表了共同研究成果。本報第一時間輯錄了這兩份備受矚目的“學術研究報告”,為連日來的爭議提供完整的參考依據,也供關注此事的讀者繼續探討。

以下為“析《劉錫敕》《功甫帖》墨跡鉤摹的性質(上) 、(下)”

“雙鉤廓填”之法,一般而言,系覆透明薄紙于書畫原作之上,先以墨線勾描輪廓,再以紙絹于稿本上鉤摹,墨線勾好后,再染墨敷色。以書法為例,具體而言,即以細線雙鉤輪廓于紙絹上,可深可淡,再填墨;或用影摹手法,將雙鉤稿本墊于紙絹之下,在紙絹上或摹寫、或鉤摹結合。上述手法,均以原作雙鉤輪廓為依據,故稱“雙鉤廓填”,作品謂“摹本”或“鉤摹本”等。

“摹本”最初主要用于復制古代名家原作,旨在保護原跡,以及易于傳播流行、臨摹學習等功用。此法盛于唐宋,并以精妙著稱于史。如宋濂(1310-1381)稱:“摹書至難,必鉤勒而后填墨,最鮮得形神兩全者,必唐人妙筆,始為無愧如此。”(題虞世南《摹蘭亭序卷》,故宮博物院藏)王穉登(1535-1613)亦曰:“宋人雙鉤最精,出米南宮(米芾)所臨,往往亂真。”(題《快雪時晴帖》,臺北故宮博物院藏)由于文物散佚的原因,古代法書名畫尤其是唐以前墨跡,原作大都無存,故即便為唐宋摹本,往往可視為重要文物,甚至是國寶,如著名的唐摹王氏一門《萬歲通天帖》(遼寧省博物館)、唐馮承素摹王羲之《蘭亭序》(故宮藏)、唐摹王羲之《上虞帖》(上海博物館藏)等。其中被視為國寶的唐宋摹本,一般皆具有以下特點,一是摹自真跡原作,二是善書名家親為。如陳方所言:“鉤填摹揭之法,盛宋時,惟米南宮、薛紹彭能之。蓋深得筆意者,然后可以造化,否則用墨不精,如小兒學描朱耳。”(題陸繼善《行書唐摹蘭亭序冊》,臺北故宮博物院藏),以及沈荃(1624-1684)“加以善書之家,鉤填精妙,幾欲亂真”(同上)、董其昌(1555-1636)“下真一等”(題《萬歲通天帖》)等精辟之論。

明清以降,“雙鉤廓填”更被作為坊間制造書法贗品、欺世牟利的主要手段之一。對此,嘉慶間蕭山文人王端履于其《重論文齋筆錄》中曾就晚清鉤摹作偽現象一針見血地予以揭橥:“近來市賈所售墨跡,多從法帖中雙鉤。”“從法帖中雙鉤”,實屬與上析唐宋依據原作鉤填之性質同中有異的另類手法。茲以上海博物館所藏蘇軾《劉錫敕》偽本、以及今年于紐約所見的《功甫帖》墨跡為個中實例典型試作剖析。在此需要說明的是,對于兩帖鉤摹本制作的具體時間,目前可能存在不同看法,筆者的深入研究也在持續進行,本文擬將其中一種看法的階段性成果發表如下,以祈教于方家。

《功甫帖》墨跡本與《安素軒石刻》

對《劉錫敕》偽本之研究,十分有助于對《功甫帖》墨跡的鑒別,二者且可相佐互證。這兩件百余年前就在一起、民國時又同為許漢卿舊藏的墨跡,其鉤摹性質竟如出一轍。

《功甫帖》墨跡,紙本,縱27.9厘米,橫9.5厘米,書“蘇軾謹奉別功甫奉議”九字。原與《劉錫敕》偽本以及米芾真跡合冊,亦屬李佐賢《書畫鑒影》中《蘇米翰札合冊》之一,至民國三十一年(1942),包括米芾《道祖帖》《章侯帖》等在內的《蘇米翰札合冊》中各札,亦為許漢卿同時購得。

許漢卿舊藏《功甫帖》墨跡現改為軸,據本軸許氏自跋,知應為其于1954年重裱所為。重裝時,其情形與手法猶如《劉錫敕》偽本,許氏也另行增添了其從英和后裔處所獲的翁方綱《鉤摹功甫帖》油箋本,以及款署“翁方綱”題跋,連同許氏本人題署,共計四頁,合裱成一軸。

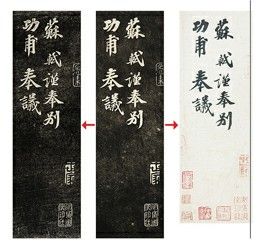

《景蘇園帖》中《功甫帖》拓本(翻刻自《安素軒石刻》(左)、《安素軒石刻》中《功甫帖》拓本(中)、《功甫帖》墨跡本(右)(圖中所標黑線表示原紙右邊緣)本版圖片由本文作者提供

(一)《功甫帖》墨跡本鉤摹自《安素軒石刻》

蘇軾《功甫帖》被模勒上石,最早見于徽籍儒商鮑漱芳(約1763-1807)輯刻的《安素軒石刻》(上海博物館藏)。該石刻共計十七卷,系鮑氏自嘉慶元年(1796)從其家藏古代法書原跡中,輯選唐宋明五十件,自嘉慶四年(1799)至道光四年(1824),分別由揚州篆刻家黨錫齡、鮑氏二子治亭、約亭陸續精心鉤摹上石。鮑氏家藏,多有名跡,如唐人《郁單越經》、李邕《出師表》、現藏上海博物館的蘇軾《楷書祭黃幾道文卷》以及現藏故宮博物院的蘇軾《行書春中帖》(亦名《與德孺運使書》)等名品赫然在列。而李佐賢《書畫鑒影》中著錄、后為許漢卿如獲至寶的米芾《道祖帖》、《章侯帖》兩件名品均來自于鮑氏“安素軒”舊藏,且二帖皆經鮑氏輯選刻入《安素軒石刻》。需指出的是,鮑氏所藏,其間亦不免摻入少量贗品,評者如石韞玉(1756-1837)、張伯英皆有專門指出,如“蓋嗜古而疏于賞鑒者”。然而,對鮑氏“唐帖臨本及前人石刻本不復捃入,重墨寶也”之精神,以及帖中所收大量名品真跡之事實,則無不給予充分肯定,如“悉依墨跡,不參以石,其他所刻猶多,則不列入此編。鮑氏徽之鹽商,寄居揚州,刻石均在維揚,洪楊劫后,石遂散佚,今全帙罕有矣”(張伯英語)。此帖之價值,可見一斑。光緒十八年(1892),成都楊壽昌出資,星悟楊守敬(1839-1915)輯選古代法帖,劉寶臣手摹上石刻成《景蘇園帖》(中國國家圖書館藏),其中蘇軾《功甫帖》系從《安素軒石刻》中翻刻而來【圖①】。

《安素軒石刻》(上海博物館藏)共收蘇軾書作六件,其中有兩件張伯英指出為偽,其余《功甫帖》《楷書祭黃幾道文卷》《與德孺運使書》及《與質翁朝散書》等四件皆真,歷來不持異議。這四件原作墨跡中,除《功甫帖》不見傳世外,另三件現分別珍藏于故宮博物院、上海博物館等處。

《道祖帖》墨跡(左)、《安素軒石刻》拓本(右)

如前所述,古代摹本之佳者,皆“幾欲亂真”。然而,鉤摹者即便為“深得筆意”之名家如虞世南(558-638)、馮承素、米芾等,鉤摹再精,亦只能“下真一等”。誠如故宮博物院藏董其昌題蘇軾《新歲展慶帖卷》曰:“東坡真跡,余所見無慮數十卷,皆宋人雙鉤廓填。坡書本濃,既經填墨,益不免墨豬之論。”換言之,凡摹本,其豐韻神采與母本相較總是見拙,尤其是在古代技術條件下。石刻拓本與墨跡母本之間的關系亦然【圖②】。以此檢視《功甫帖》墨跡與《安素軒石刻》中所收《功甫帖》拓本,其間關系是十分明確的,即現在這件《功甫帖》墨跡(以下簡稱“墨跡本”)不是鮑氏據以模勒上石的家藏原作,而是鉤摹自《安素軒石刻》之“拓本”(縱32厘米,橫8.5厘米,以下簡稱“拓本”)。現舉證簡析如下:

■“墨跡本”所呈現的書藝與蘇書公認的傳世墨跡差距甚遠

人們對于蘇書的完整認識,是建立在傳世可信的墨跡和早期刻帖善本基礎上的。所見“墨跡本”失缺了蘇書穩健渾厚特質,尤其是出現了種種非自然書寫的特征,與蘇氏書藝差距甚遠。蘇書的風格特征無論書法界還是書法藝術界,都是具有共識的,在這一層面上的對話,目前所討論的“墨跡本”與傳世蘇氏墨跡體系所具有的個性特質之間的差異,以及由此可以作出的判斷,在此已毋庸贅述。為了比較簡明地揭示問題,同時也是本文論題的旨歸,因此,我們直接將“墨跡本”與筆者認定的母本作一些具體對比。

■“拓本”之書藝遠勝于“墨跡本”,更接近蘇字書法特征

“拓本”較好地體現了蘇字逆入平出、無往不收、以藏鋒與中鋒為主的用筆特點,因此線條更顯飽滿圓厚、蘊藉豐腴,且起收、使轉、起伏等運筆過程交待更為明晰,其于顏書取法的習性亦一脈相承。如“奉議”中“奉”字捺筆的一波三折,“甫”字、“奉別”中“奉”字的懸針,“議”字豎勾,“功”字彎勾等。試看“墨跡本”,如兩“奉”字共計十橫的起止,“謹”字言旁、“軾”字勾挑、“議”字長撇等,“甫”字左豎等,顯得單薄枯梗,用筆以偏鋒為主,失卻蘇書凝重飽滿、沉著穩健特質,運筆的起止及提按使轉處,多含糊不清、交待不明,反映出摹寫者不知所措的作偽心態。“墨跡”本所顯示的用筆風格屬性,亦遠不及后世承學蘇氏家法的名家如歐陽玄(1283-1357)、牟應龍(1247-1324)、吳寬(1436-1504)等,其實這已頗可說明問題。

■“墨跡本”出現了石刻“拓本”特有的形態

因“墨跡本”顯示出缺乏自然書寫的種種特征,故墨韻神采、節奏韻律等皆黯然失色。撇開“墨跡本”中如“蘇”、“別”等字外輪廓有明顯廓填痕跡外,“拓本”中非人工自然書寫而莫名產生的石花、斑點、圭角、棱角狀,以及石刻中不甚自然的牽絲、飛白、散毫、枯筆等運筆與筆觸,出現在“墨跡本”中。其蛛絲馬跡甚多,茲舉如下:

(1)“墨跡本”中缺乏渾然天成的牽絲來源于“拓本”

比如“拓本”中“蘇”字中“魚”撇與橫撇間的牽絲,刻石者還是注意到了原跡中用筆的豐富變化保存了筆斷意連之書寫形勢;而“墨跡本”中,狀若枯枝,且行筆多處缺失承轉呼應,尤其是不見用筆動作的左撇,顯得單薄而孤立。另如“議”、“奉”、“甫”、“別”等字的牽絲,雖有一些粗細的變化,但其形態呈顯了石刻味,透露了從法帖中摹寫的特性。

(2)“墨跡本”中的莫名筆觸來自石刻“拓本”

“拓本”中的石斑、石花、石裂——原本屬石刻自身局限與特點的細節,反而在“墨跡本”中出現,如“議”字右撇長出的圓角、勾底的小裂口,以及“軾”字的勾、“奉別”之“奉”字長撇起筆處的形態失常等。甚至加以夸張,越描越亂,出現了正常書寫一筆難以完成的線條狀態,充分暴露了作偽者摹寫的作坊行家特點。

(3)“墨跡本”中的不明墨斑源于“拓本”

“拓本”中“謹”字最后兩橫間的不明棱凹,“墨跡本”則處理成上下相連的墨斑,當為填墨者不明就里的結果,造成了兩橫間行筆的失去書寫理路,線條枯梗僵直,缺乏骨肉停勻的質感與豐富而勁健的形態。由此可以看出摹寫者的書法技巧,遠不及刻帖者。

圖3《景蘇園帖》拓本(上右二)、《安素軒石刻》拓本(上右一)、《功甫帖》墨跡本(下右二)、《安素軒石刻》拓本與“墨跡本”疊影(下右一)

■“墨跡本”中“蘇”字末筆收尾透露了鉤摹者對刻石特有手法的不解

書家在自然書寫過程中,由于筆之新舊、大小、筆毫軟硬,用筆的輕重、緩急、起伏以及墨量等因素的瞬息變化,在紙絹上往往出現諸如飛白、枯筆、鋒毫聚散等豐富的筆情墨趣、節奏韻律。這對以刀代筆、把石當紙的刻工而言,恰恰是最大的難點,這也是衡量刻工水平高下的重要標準。事實上,也是需要重點指出的,“拓本”中有一處十分明顯的散毫處,即“蘇”字末筆收尾【圖③】,應該視為體現了母本墨跡的原貌的。具有豐富嫻熟經驗的刻工,往往有意識地虛化筆畫輪廓,以避免過于分明,通過控制下刀的力度、速度,以及刀線的疏密、虛實、粗細、輕重等變化,力圖接近原跡的筆墨形態。即使是一些較好的翻刻者,對于同行的這一手法,往往也是心領神會,比如翻刻自《安素軒石刻》的《景蘇園帖》,體現了盡量忠實于墨跡原作的刻帖準則。而“墨跡本”中則依廓填死,這一方面佐證了非據墨跡原作鉤摹的性質,也泄露了作偽者于刻石特征的理解膚淺。

另外,“拓本”中“別”字右側立刀,右上輪廓邊緣顯得不太分明,狀若飛白、枯毫。這并非母本墨跡原貌,那么只有兩種可能,一是刻工刻得不夠深,二是拓工拓包掩入所致。對于有書寫經驗的翻刻者,或可避免依樣畫葫蘆,如《景蘇園帖》。而“墨跡本”作偽者顯然注意到了此處較為明顯的斜角狀凹棱,仍然依樣摹寫,無形中放棄了筆畫應有的完整性與形態美,自然造成了令人費解的點畫形態。也顯示了作偽者于石刻拓本知識的片面理解。

■“墨跡本”中“議”字長撇等泄露了作偽者摹寫時的參以己意與漫不經心

從“墨跡本”看,該帖鉤摹者于書法用筆的理解比較有限,對于蘇氏書法的特性掌握更欠嫻熟,因此無法將“拓本”中筆畫里所蘊含的復雜筆意表現出來。如“拓本”中“奉議”之“奉”字捺筆,一波三折;“別”字立刀,凝勁渾融;“功”字彎勾,飽滿而有張力;“議”字長撇,上顧下盼,左呼右應;“軾”字勾挑,勢如彍弩。這些用筆特征,恰是蘇書受顏真卿影響的體現,這是蘇氏書法重要的性格特質。而“墨跡本”中“奉”字捺筆,起筆過直,且撇、捺間的筆形近乎三角,氣脈阻滯;“功”字彎勾,笨重呆滯;“議”字長撇,僵直枯梗,與下一筆的筆勢更近乎直角,局促逼仄。這暴露了作偽者摹寫時按照自己的書寫習慣,木已成舟,倘再修整,余地顯然不大;即便彌補,往往越描越亂,如“軾”字勾邊緣,形神俱失。取勢行筆缺乏貫通協同承應,正是“墨跡本”最大的軟肋所在,也遠離了坡仙書寫區區九字書札時應有的一氣呵成與氣脈貫通,蘇書特有的沉著痛快、凝重渾厚的筆性與氣質更無從談起。出現這些明顯病筆,將之按在蘇氏書法名下,實在難以令人置信。

書法呈現筆墨與紙張的關系,石刻則附加了刀、石關系;刻工有高下;拓本之好壞,與其母本是否原作墨跡有關,而拓工、裝裱技術的高低亦與之相聯。總之,諸多不確定因素的疊加造成了石刻及其拓本自身的局限與特征,既難以達到自然書寫的渾然天成,又無法還原原跡的廬山真面目。比如《景蘇園帖》,雖然較忠實于《安素軒石刻》,但畢竟屬于翻刻,故又“下一等”,即石刻味更濃,離蘇字筆意又隔一層,尚無法與“下真一等”、從原作鉤摹的鮑刻頡頏。即便如此,與“墨跡本”相比,仍綽綽有余,且在保存原作的筆畫形態、用筆特征方面,比后者忠實可靠多了。至于“墨跡本”雖與《景蘇園帖》一樣鉤摹自鮑氏“拓本”,但加以摹寫過程中擅自發揮,摻入個人書寫習慣,且時而顯得漫不經心,其書離開蘇氏的書藝特質和水準,更居“下下一等”也就不足為怪了。

由此,可以初步判斷,以雙鉤輪廓為基礎的“墨跡本”,廓填時分別采用了鉤填、摹寫、雜以己意等多種手法,也就造成了與“拓本”間若即若離的令人費解之現象。需指出的是,即便相同的依樣畫葫蘆,“墨跡本”作偽者的“雙鉤廓填”技巧,與忠實于《詒晉齋摹古帖》的《劉錫敕》鉤摹本相較,差距十分明顯,用上引元人陳方“用墨不精,如小兒描朱耳”之評來形容,似乎也是頗為恰當的。

(二)《功甫帖》墨跡本鑒藏情況的辨析

因《功甫帖》墨跡本鉤摹于晚清,故有關該跡的鑒藏、著錄等相關史實的破綻與矛盾之處甚多,概析如下:

■《功甫帖》墨跡本并非安岐舊藏

蘇軾《功甫帖》原跡最早見于安岐《墨緣匯觀》,為安氏家藏十余件蘇書之一。乾隆間系江德量家藏,后入鮑漱芳奚囊,珍藏于安素軒之中。鮑氏上石刻帖《安素軒石刻》之際,將“安儀周家珍藏”印一并摹刻,表明原跡為安氏舊藏,《景蘇園帖》翻刻本也忠實客觀地反映了該跡的傳承與鑒藏史實。

安岐之著錄一貫嚴謹詳細,對重要藏家如項元汴之鑒藏印,甚至明末藏家張孝思(現所見其最早活動時間為萬歷二十二年[1594],見張氏題徐賁《蜀山圖軸》,美國普林斯頓大學博物館藏)、清代曹溶(1613-1685)等收藏信息,都不會輕易略而不輯,而現所見安氏《墨緣匯觀》所著錄的安氏家藏《功甫帖》,不見項氏收藏訊息。

“墨跡本”另頁中,鈐有“子京”、“項叔子”、“槜李項氏士家寶玩”三印,為明代書畫大收藏家項元汴(1525-1590)所用。按照項氏的收藏習慣,不可能不在“墨跡本”本幅鈐印。關于這三方印的謬誤及真偽考辨,單國霖先生另有專文討論。

由此可見,今見另頁鈐有制造項元汴舊藏假象的“墨跡本”,與鮑氏家藏并據以刻帖的那件安岐舊藏毫無關系,這暴露了作偽者并不真正了解《功甫帖》原作的遞藏傳承歷史。而本幅出現鈐有“安儀周家珍藏”印之情形,與《劉錫敕》偽本中作偽者疏于翻檢古籍妄添安氏“無恙”印、制造安氏舊藏假象之性質幾無二致。鑒藏史實的抵牾,同樣是坊間分工作偽易犯的紕漏之一。

《景蘇園帖》拓本(左一)、《安素軒石刻》拓本(左二);《功甫帖》墨跡本(右一)、《安素軒石刻》拓本與墨跡本疊影(右二)作者供圖

■《功甫帖》墨跡本中騎縫印的破綻

鮑氏刻本照原跡刻上了尚剩的“世家”半印,其后的翻刻本《景蘇園帖》亦是如此,都忠實地保留了印跡在流傳過程中曾因多次改裱而裁切的原始特征,但在“墨跡本”中看到此印未見裁切痕跡,與右上端“某某圖籍”騎縫印不同,離原紙邊緣尚有距離。這個破綻透露了重要的信息:作偽者顯然并不明白原印應為四字方印,而非二字長方形印,因而為該印外輪廓努力接近“拓本”所刻印記以忠實于“拓本”,由此可排除鈐蓋時印泥不勻的可能,可以斷定此印系從“拓本”中翻刻。“某某世家”,猶如“某某之裔”、“某某圖籍”、“某某圖書”等,都是唐宋時代此類文人印記的固定辭例,如“睢陽世家”、“宮保世家”、“忠孝世家”、“箕子之裔”、“三槐之裔”、“紫陽之裔”、“九齡圖籍”、“孫氏圖籍”、“黃氏淮東書院圖籍”、“秋壑圖書”、“淮陰鮑氏考藏”等,分別表示用印者的門第、里籍、家風、名號等寓意。作為定語的“某某”,即印主或印主的自謂,是該類印記的用印主旨,否則便失去印記的意義。這一細節泄露了作偽者離開原跡時代已經頗為遙遠,對于當時的文人用印習尚與文化背景已經十分茫然,誤以為二字長方印記而摹刻鈐上,補足“配件”【圖④】。

■《功甫帖》墨跡本的著錄、鑒題辨誤

“墨跡本”亦非如李佐賢所言原為永瑆家藏且刻入《詒晉齋摹古帖》。事實上,《詒晉齋摹古帖》中并無該帖,更無李氏指出的米芾《道祖帖》(該帖當時珍藏于鮑漱芳“安素軒”)之史實。

“墨跡本”中,除許漢卿收藏印為其自鈐外,包括上析“安儀周家珍藏”印,以及“世家”半印、三枚項元汴印在內,以及張镠(字黃美,明末清初揚州裱畫師,為梁清標所賞,遼寧省博物館珍藏傳李成《茂林遠岫圖卷》中尚有其題署)、江德量諸印的出現,其手法與情形,當與《劉錫敕》偽本中出現的安岐“無恙”印、江德量用印之性質無異,應同屬妄加或偽造,此乃作偽者之慣用伎倆。

“墨跡本”中款署“翁方綱”的題跋,內容出自翁氏《復初齋文集》,文字略異,然筆法生硬滯澀,貌合神離,筆者亦頗疑如《劉錫敕》偽本中江德量偽跋一樣,摹寫自某刻帖。其出處待查,亦冀有識者指出。關于翁氏書法、印章的真偽鑒別,單國霖先生亦另文剖析。

綜上所析,“墨跡本”之制作時間,可定為鮑漱芳《安素軒石刻》后、李佐賢《書畫鑒影》前,即約道光四年(1824)至同治十年(1871)之間。

【結語】

通過上文對《功甫帖》墨跡本與《劉錫敕》偽本鉤摹性質的研究,亦可獲悉李佐賢所見《蘇米翰札合冊》中四札之兩大來源:米芾《道祖帖》(現藏上海博物館)為鮑氏舊藏,《功甫帖》墨跡本鉤摹自鮑氏《安素軒石刻》,鮑氏家藏蘇軾《功甫帖》墨跡原件不知尚存于世否?米芾《章侯帖》(現藏上海博物館)為永瑆舊藏,而《劉錫敕》偽本鉤摹自《詒晉齋摹古帖》,永瑆家藏蘇軾《劉錫敕》墨跡原件亦不知所終。

刻帖成風的晚清,坊間射利之徒的作偽亦如影隨形、愈加猖獗。饒有意味的是,本文所析《劉錫敕》、《功甫帖》兩件鉤摹偽本,不正是前引“十萬卷樓主人”王端履(1814年進士)所言“近來市賈所售墨跡,多從法帖中雙鉤”之實證么!更從一個側面折射了晚清商賈為追逐利益而無技不施的狡獪。

【附:本文在研究、查找資料以及撰寫過程中,得到了本館同仁以及業內相關同行專家的幫助,在此一并表示感謝!】