JD · 塔拉塞克肖像。“藝術(shù)與科學(xué)之間的領(lǐng)域充滿了潛力。對于來自各個學(xué)科的創(chuàng)造性思維在展開合作的時候會發(fā)生什么,以及這些互動將如何造福社會,我充滿了好奇。”

【編者按】JD ·塔拉塞克是一位策展人、研究者和作家,他熱衷于通過協(xié)作與綜合性的工作探索藝術(shù)與科學(xué)的交叉點(diǎn)。他是美國國家科學(xué)院文化項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人,該項(xiàng)目專注于探索科學(xué)、醫(yī)學(xué)、技術(shù)和文化之間的相互關(guān)系;同時,他是《列奧納多》(麻省理工學(xué)院出版)的主編。塔拉塞克是 DASER(華盛頓特區(qū)藝術(shù)科學(xué)晚會)的創(chuàng)始人和主持人,DASER是每個月在美國國家科學(xué)院舉辦的沙龍,他主持該系列活動已逾13載。此外,塔拉塞克還擔(dān)任亞利桑那州立大學(xué)和美國國家科學(xué)院聯(lián)合出版的《科學(xué)技術(shù)雜志》(Science and Technology Magazine)的藝術(shù)顧問。塔拉塞克在美國國家科學(xué)院策劃了多個展覽,其中包括《想象深時》(Imagining Deep Time)(2014年)、《夢幻解剖學(xué)》(Visionary Anatomies)(在2004年至 2006年期間在史密森學(xué)會巡展)、《吸收 +傳輸:邁克與道格·斯塔恩的作品》(Absorption + Transmission: work by Mike and Doug Starn)。本文即塔拉塞克為“想象深時”展覽撰寫的文章,展覽中的藝術(shù)家以代表了個人藝術(shù)探索的多樣化的形式探索了“深時”理念。

【譯者注】“想象深時”(Imagining Deep Time)展覽是美國國家科學(xué)院的文化項(xiàng)目,由JD ·塔拉塞克策劃,展覽地點(diǎn)為位于華盛頓特區(qū)的美國國家科學(xué)院的西畫廊,展期為2014年8月28日至2015年1月15日。“深時”是約翰·麥克菲(John McPhee)在其著作《盆地與山脈》(Basin and Range)(1981)中引入并應(yīng)用于地質(zhì)時間概念的術(shù)語,該著作的部分內(nèi)容最初出現(xiàn)在《紐約客》(The New Yorker)雜志上。地質(zhì)時間這一哲學(xué)概念是18世紀(jì)的時候由蘇格蘭地質(zhì)學(xué)家詹姆斯·赫頓(James Hutton)提出的。他的“宜居地球系統(tǒng)”(system of the habitable Earth)是一種保持世界永遠(yuǎn)適合人類生存的自然神論機(jī)制。這一現(xiàn)代理念涵蓋了地球誕生以來的巨變,經(jīng)過漫長而復(fù)雜的發(fā)展,地球的年齡被確定為大約45.5億年。詹姆斯·赫頓的深時觀點(diǎn)基于18世紀(jì)50年代以來在蘇格蘭和斯堪的納維亞半島發(fā)展起來的地球化學(xué)的一種形式。正如赫頓在蘇格蘭啟蒙運(yùn)動中的朋友和同事之一、數(shù)學(xué)家約翰·普萊費(fèi)爾1788年 6月與赫頓和詹姆斯·霍爾(James Hall)在西卡角一起看到角度不整合面地層時所說的那樣,“遙望時間的深淵,心神似乎有暈眩的感覺”。

文_JD ·塔拉塞克 譯_汪蕓

“地球史是地球極其漫長而復(fù)雜的歷史,包括其表面的生命的歷史(生物史),這區(qū)別于基于人類記錄的極其簡短的近代史。”

——馬丁·J.S.魯?shù)峦耍∕artin J.S. Rudwick),科學(xué)史家

“……遙望時間的深淵,心神似乎有暈眩的感覺。”

——約翰·普萊費(fèi)爾(John Playfair),科學(xué)家和數(shù)學(xué)家

從人類的角度來看,山脈似乎是不變的、永恒的,但在地質(zhì)時代的背景下,這樣的景觀卻是轉(zhuǎn)瞬即逝的。它們的變化發(fā)生在人類經(jīng)驗(yàn)之外的范疇之中。我們以年、日、分鐘來衡量時間,而地質(zhì)變化是在深層時間尺度,即進(jìn)化演變的漸進(jìn)運(yùn)動中形成的長周期內(nèi)發(fā)生的。

科學(xué)探索的歷史以重大發(fā)現(xiàn)為標(biāo)志,這些發(fā)現(xiàn)改變了我們對身份、地球以及我們在其中所處位置的看法。這些發(fā)現(xiàn)在所有思維領(lǐng)域引起連鎖反應(yīng),因?yàn)樗鼈兏淖兞宋覀兇嬖诘幕厩疤帷J澜绮⒉黄教埂⑻柌⒉焕@著地球轉(zhuǎn)的發(fā)現(xiàn)推翻了有關(guān)我們在宇宙中物理與等級上的地位的基本信念。同樣,深時的發(fā)現(xiàn)則揭示了地球的年齡比我們想象的要大得多。展覽《想象深時》收錄了15位藝術(shù)家的 18件作品,將理性和直覺思維相互結(jié)合,通過藝術(shù)家的視角審視這一重大地質(zhì)發(fā)現(xiàn)——這也許是地質(zhì)學(xué)最偉大的貢獻(xiàn)之一——對人類的影響,探索我們?nèi)绾螐膫€人層面上理解浩瀚的深時并與其建立相互聯(lián)系。該展覽探討了藝術(shù)家在幫助我們想象人類經(jīng)驗(yàn)領(lǐng)域之外的概念方面所起到的作用。

構(gòu)建深時

哲學(xué)、宗教、物理學(xué)、數(shù)學(xué)、天文學(xué)和人類探究的其他領(lǐng)域都試圖破解時間的奧秘。例如,正像我們在馬丁·J.S.魯?shù)峦说闹鳌锻黄茣r間的限制:革命時代地史學(xué)的重建》中所看到的那樣,魯?shù)峦瞬┦空J(rèn)為,深時概念的構(gòu)建特別歸功于那些現(xiàn)在被稱為地質(zhì)學(xué)家的群體。通過對當(dāng)前地質(zhì)物體(地層、化石等)形式中保存的歷史跡象的早期觀察,以及通過對正在進(jìn)行的地質(zhì)過程(火山、構(gòu)造轉(zhuǎn)變等)的廣泛研究,地質(zhì)學(xué)家已經(jīng)能夠重建地球過去的圖景。因此,正是針對地球(而不是宇宙)的科學(xué)研究最為顯著地導(dǎo)致了人類對時間和地球歷史的看法產(chǎn)生了轉(zhuǎn)變。

深時概念隨著時間的推移而不斷演進(jìn),歷史已經(jīng)認(rèn)可推動其發(fā)展的諸多主要貢獻(xiàn)者。值得注意的是,18世紀(jì)的蘇格蘭地質(zhì)學(xué)家詹姆斯·赫頓通過對農(nóng)田和周圍鄉(xiāng)村的觀察挑戰(zhàn)了人們普遍持有的年輕的地球的信念。赫頓在18世紀(jì)80年代撰寫了《地球理論》的初版。 19世紀(jì)30年代,查爾斯·萊爾撰寫了另一本頗具影響力的論文《地質(zhì)學(xué)原理》。但直到 20世紀(jì) 80年代,約翰·麥克菲在其出版物《盆地與山脈》中才創(chuàng)造出“深時”這個詞。在介紹這個概念的時候,他寫道:“對于深時而言,數(shù)字似乎不太管用。任何超過兩千年的數(shù)字——五萬年、五千萬年——都會產(chǎn)生幾乎同樣的效果,即使想象力震驚到癱瘓的程度。”麥克菲提供了一個比喻來幫助我們思考我們在地球時間連續(xù)體中的位置:“將地球的歷史視為英國‘碼’的古老測量單位,即從國王的鼻子到他伸出的手尖的距離。他的中指上的指甲銼輕輕一劃,就抹去了人類的歷史。”當(dāng)我們面對深時概念的時候,我們出于直覺會認(rèn)為自己在地球上有限的時間并不重要。馬克·吐溫寫道:“如果在當(dāng)下,埃菲爾鐵塔代表了世界所處的時代,那么,塔頂尖部旋鈕上的油漆則代表了那個時代人類所占的比重。”我們可以很輕松地從知性層面上理解深時的抽象概念,但正如斯蒂芬·杰伊·古爾德所說的那樣,“真正消化吸收這個概念卻是另一回事。”在個人層面上理解深時概念是很困難的,因?yàn)樽鳛閭€體,我們的經(jīng)歷通常不到一個世紀(jì)。由于大部分深時早于人類存在,因此這個概念不僅超出了我們個體的經(jīng)驗(yàn),而且超出了整個人類的經(jīng)驗(yàn)。然而我們渴望找到理解它的方法,這種渴望為藝術(shù)家提供了研究的基礎(chǔ)。理解深時的關(guān)鍵也許在于理性與直覺的結(jié)合。

深時的隱喻

“作為個體必須將自己從人類的背景中抽離出來,才能開始從地質(zhì)時間的角度思考。他們必須像巖石一樣思考。”

——特里·法爾克,攝影師

“如果有人認(rèn)為一塊巖石乏味,這并不是巖石的錯。”

——禪宗諺語

斯蒂芬·杰伊·古爾德在其著作《時間之箭,時間的周期》中建議我們開始嘗試通過使用隱喻來理解深時的概念以及我們在其浩瀚連續(xù)體中的位置。諸如麥克菲國王的指甲和吐溫的埃菲爾鐵塔這樣的類比出現(xiàn)在文學(xué)作品中,試圖傳達(dá)人類經(jīng)驗(yàn)的意義。運(yùn)用隱喻的實(shí)踐對于藝術(shù)家的創(chuàng)作也至關(guān)重要,值得考慮的是藝術(shù)家如何通過作品構(gòu)建意義。隱喻的開放性——也就是說多種解釋的可能性——是希望創(chuàng)造多層意義的藝術(shù)家作品的關(guān)鍵要素。與藝術(shù)相反,科學(xué)與隱喻有著令人擔(dān)憂的關(guān)系。這是可以理解的,因?yàn)殡[喻并不準(zhǔn)確,達(dá)不到完整、準(zhǔn)確地傳達(dá)科學(xué)概念所需的特異性。然而,它們卻根植于我們的語言和思維中。本次展覽中展出的作品并不涉及對深時的科學(xué)構(gòu)建或理解,也不尋求對其作出說明闡釋,而是從中獲得靈感。藝術(shù)家用常見的隱喻與新構(gòu)建的視覺隱喻相互結(jié)合,在個人甚至經(jīng)驗(yàn)層面上探索我們與時間之間的聯(lián)系,并有效地將理性與直覺結(jié)合起來,試圖把握深時的意義。

《觀看大爆炸》是阿瑟·甘森創(chuàng)作的動態(tài)雕塑,它在意義發(fā)展的理性模式和直覺模式之間運(yùn)作。該雕塑由一系列齒輪組成,在雕塑的一端有一個電機(jī)用于轉(zhuǎn)動第一個齒輪。這種排列方式使得最后一個齒輪需要 137億年(宇宙大爆炸以來的估計(jì)年齡)才能轉(zhuǎn)動一圈——藝術(shù)家決定將最終端的齒輪設(shè)置在混凝土塊中,以詩意地強(qiáng)調(diào)了這一事實(shí)。露絲·賈曼和喬·格哈特組成的名為“半導(dǎo)體”的英國團(tuán)隊(duì)也試圖傳達(dá)地質(zhì)時代的浩瀚。他們主要運(yùn)用視頻和聲音裝置來探索我們在世界上的物理位置以及我們與其之間的相互關(guān)系。“半導(dǎo)體”的作品《地表之下》(地震藍(lán)調(diào))是一部由地震數(shù)據(jù)制成的聲音作品。它由多種類型的地震數(shù)據(jù)組成,即地震、火山和冰川,它們構(gòu)成了該作品的三個部分。這三部分的每個部分都有不同的特征,這些特征可能與地震傳播過程相關(guān);地震數(shù)據(jù)讓人聯(lián)想到巖石在巨大壓力下嘎吱作響和分裂的圖像,火山數(shù)據(jù)給人留下熔巖在地下共振的印象,而冰川數(shù)據(jù)則產(chǎn)生裂紋和斷裂,讓人聯(lián)想到冰融化。通過將地震數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為可以聽見的聲音,我們能夠感知通常超出我們經(jīng)驗(yàn)范疇的地下運(yùn)動。我們聽到的聲音給人一種地球在運(yùn)動的感覺;通常看似靜態(tài)的東西實(shí)際上處于不斷變化的狀態(tài),這鼓勵我們想象產(chǎn)生這些史詩般聲音的機(jī)制。通過以這種方式運(yùn)用科學(xué)數(shù)據(jù),“半導(dǎo)體”探索了科學(xué)在我們對自然世界的體驗(yàn)中所扮演的角色,并質(zhì)疑科學(xué)是如何通過技術(shù)來周旋于自然之中。甘森、“半導(dǎo)體”和其他人的此類藝術(shù)研究為我們提供了一個想象深時的門戶。

古爾德給出了這樣的提議,即我們可以理解數(shù)字,不過,若是要真正掌握這個概念,我們還得依靠隱喻。在其著作《時間之箭,時間的周期》的標(biāo)題里,他提供了兩個常見的隱喻,這些隱喻經(jīng)常(有時是無意識地)被用來暗示時間。例如,在教室或教科書中使用線條或箭頭來創(chuàng)建事件的時間順序圖。我們在腦海中通過特定時期內(nèi)發(fā)生的事件來標(biāo)記時間,并相應(yīng)地在時間線和圖表上把它們描繪出來。周期是經(jīng)驗(yàn)性的,以月相、日相或季節(jié)更替的形式存在。以莎朗·哈珀的兩幅作品為例,它們的標(biāo)題都是(嘗試通過望遠(yuǎn)鏡觀察的)《太陽/月亮》。通過攝影的方式呈現(xiàn)的太陽與月亮的周期被排列在以垂直和水平線組成的網(wǎng)格中。哈珀是一位在波士頓生活、工作的藝術(shù)家,他通過攝影和視頻的方式來探索技術(shù)如何調(diào)節(jié)我們與自然世界的關(guān)系,并創(chuàng)造出感知體驗(yàn)。

安哲鉉的裝置作品《虛空》。圖片由藝術(shù)家和C·格里馬爾迪斯(C. Grimaldis)畫廊提供

現(xiàn)在巴爾的摩生活工作的藝術(shù)家安哲鉉也運(yùn)用重復(fù)的手法來想象無限的循環(huán)。他的作品《虛空》由鏡子和燈光等簡單的日常材料構(gòu)成。安的作品讓人聯(lián)想到丹·弗拉文和唐納德·賈德等極簡主義者的作品,他們結(jié)合使用普通的日常材料來創(chuàng)造體驗(yàn)空間。在作品《虛空》中,觀眾站在這件高 7英尺、寬 6英尺的作品前,鏡子中的光反射會產(chǎn)生重復(fù)的反射效果,讓觀看者感覺自己面對著無限遠(yuǎn),而自己的倒影則處于中心位置。盡管安出生于韓國,但他的藝術(shù)訓(xùn)練主要是來自西方的。對其作品更加寬泛的解釋可能包括佛教哲學(xué)的“空性”,尋求事物和事件的真實(shí)本質(zhì),或者正如佛教作家和導(dǎo)師劉易斯·里士滿所說的那樣,空性意味著“事物并不像我們所執(zhí)著的自我所假設(shè)的那般存在著”。在這次展覽的背景下對安的作品的這種闡釋開啟了文化、宗教與科學(xué)觀念之間看似和諧的關(guān)系之間的比較。

位于紐約的美國自然歷史博物館入口處的恐龍裝置周圍的人群。圖片由美國國家科學(xué)院文化項(xiàng)目提供。

位于紐約的美國自然歷史博物館入口處的恐龍裝置周圍的人群。圖片由美國國家科學(xué)院文化項(xiàng)目提供。

展覽還探討了地質(zhì)學(xué)的意象,及其如何成為我們集體想象中浩瀚時間的代名詞。通過動物群和植物群的化石,科學(xué)構(gòu)建了一幅令人信服的圖像,展示了人類時代之前的土地和動物可能呈現(xiàn)的樣貌。這些重建的圖像形成了一種激發(fā)我們想象力的圖像——自然歷史博物館的恐龍展區(qū)周圍聚集的大量游客就證明了這一點(diǎn)。此類的視覺效果讓我們著迷。這些意象通過科學(xué)展覽、教科書以及電影和文學(xué)進(jìn)入文化想象,成為藝術(shù)探索的沃土。

艾莉森·凱里在玻璃上拍攝的照片是受自然歷史博物館傳統(tǒng)啟發(fā)而構(gòu)建的立體模型。《前世界的有機(jī)遺跡》是一系列描繪每個古生代的古代海洋環(huán)境的照片。這位藝術(shù)家制作了已經(jīng)滅絕的脊椎動物和無脊椎動物的粘土模型,然后將它們浸入多個容量為55加侖的水族箱內(nèi)。然后,她用 4×5大畫幅相機(jī)拍攝了這些構(gòu)建起來的場景。所采用的印刷技術(shù)是現(xiàn)代形式的玻璃印刷術(shù),即將銀明膠乳液手工涂覆到玻璃上。這一過程的有機(jī)特性通過氣泡、條紋以及被抹去的黑暗區(qū)域的偶然出現(xiàn)增強(qiáng)了這些水景的再現(xiàn)效果。用凱里的話來說,“在尋找一個未被拍攝到的地點(diǎn)時,我著眼于地球古老的過去,一個數(shù)百萬年前就存在的世界。我被這個空間所吸引,因?yàn)樗淮嬖谟谌祟惖挠洃浐徒?jīng)驗(yàn)中。通過我的照片,我讓觀眾一睹被侵蝕或抹去的原始景觀。照片變成了一臺時間機(jī)器,將觀察者傳送到古生代的海底。攝影讓不可見的過去變得可見,給人一種幻覺,仿佛我們親眼目睹了早在人類到達(dá)這個星球之前就消失的場景。”在創(chuàng)建這些水世界的圖像時,凱里使用科學(xué)數(shù)據(jù)和化石插圖來表達(dá)她的想法,這類似于為自然歷史博物館創(chuàng)建立體模型的過程。

通過立體模型和博物館展覽普及恐龍久遠(yuǎn)的歷史已經(jīng)將某種深時的意象嵌入到我們的潛意識當(dāng)中。這種現(xiàn)象在藝術(shù)家阿爾弗雷多·阿雷金夢幻般的畫作《爬行動物的時代》和《深時飛行》(該作品未收錄在展覽中)中得到了體現(xiàn)。阿雷金出生于墨西哥,自 1958年以來一直在西雅圖生活工作。他畫作中的催眠和冥想圖案基于前阿茲特克圖像、墨西哥瓷磚以及幾何與光學(xué)的圖案。就自己的童年和早期經(jīng)歷對創(chuàng)作的影響,他這樣寫道,“當(dāng)我還是個孩子,在我的出生地,美麗的殖民城市莫雷利亞成長的時候,我的祖父,已故的卡洛斯·門多薩,經(jīng)常爬上梯子邀請我跟著他到我們家屋頂?shù)钠脚_觀看夜空:月亮和星星。那是多么令人難以置信的奇觀啊!浩瀚的太空、數(shù)十億的星系和恒星——這對于一個年輕人來說是難以理解的。在那段時間,我有機(jī)會經(jīng)歷了另一個奇跡:距離莫雷利亞不遠(yuǎn)的帕里庫廷火山噴發(fā)。

阿爾弗雷多·阿雷金,《深時飛行》,2010,布面油畫,46 x 26 英寸。圖片由藝術(shù)家提供。

火山噴發(fā)使得屋頂上覆蓋著火山灰,我的祖母會收集這些火山灰,然后用來給她的銀器拋光。”阿雷金錯綜復(fù)雜、色彩絢麗的畫布將他對墨西哥文化和自然景觀的記憶與受到動物——只有通過科學(xué)研究才能知道這些動物的存在——啟發(fā)而創(chuàng)作的圖像結(jié)合在一起。藉此,阿雷金邀請我們想象自己周遭的環(huán)境(包括景觀與動物)是如何隨著時間的推移而產(chǎn)生變化,以及我們的想象力如何受到文化體驗(yàn)的影響。

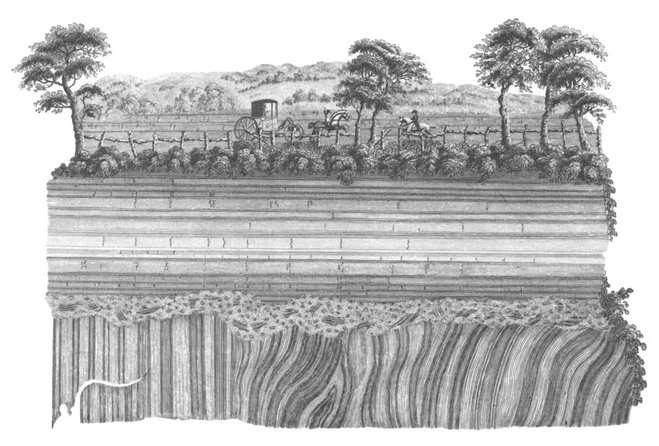

埃爾丁的約翰·克拉克的著名版畫作品《蘇格蘭杰德堡的赫頓地層不整合》。經(jīng)佩尼庫克(Penicuik)的羅伯特·克拉克爵士(Sir Robert Clerk)許可轉(zhuǎn)載。

在地質(zhì)學(xué)構(gòu)建的圖像中添加地層圖像,通常將其可視化為地球深處的分層橫截面。地質(zhì)剖面圖經(jīng)常揭示不整合面,即長達(dá)數(shù)億年的時間間隙,這個時間段是如此漫長,以至于不存在可以代表該時期的巖石。長期以來,在橫截面上描繪的不整合面一直被認(rèn)為是展現(xiàn)浩瀚的時間令人信服的現(xiàn)場證據(jù)。約翰·普萊費(fèi)爾在其 1802年的著作《赫頓地球理論插圖》中優(yōu)雅地闡釋了不整合的概念。埃爾丁的約翰·克拉克的著名版畫《蘇格蘭杰德堡的赫頓地層不整合》描繪了地層不整合現(xiàn)象。蝕刻是可見的地球切片,一種揭示地層以及不整合面的視角,用古爾德的話來說,“……通過簡單的垂直幾何形上方的水平幾何形可以推斷出復(fù)雜的歷史全景”。地球的這種可視化形式是如此強(qiáng)大,以至于已經(jīng)成為了浩瀚時間的隱喻。地質(zhì)學(xué)家兼攝影師喬納森·威爾斯在作品中也融入了類似的視覺元素。他的攝影作品《波士頓盆地》描繪了從波士頓盆地向西展望市中心的寬 16英里、深4英里的景觀。觀看者猶如身臨其境。與地下的城池相比,這座大城市顯得微不足道。

從得克薩斯州攝影師特里·法爾克的作品《騎自行車的人審視猶他州古代巖畫》中也可以看到地球的地層,該作品描繪了騎自行車的人觀察巖石表面的場景。法爾克的圖像連接了風(fēng)景攝影和社會記錄的攝影傳統(tǒng),通常帶有諷刺意味的幽默感。在這件作品中,一名騎自行車的人向上指著地層,以引起我們對人類在地球上留下的其他痕跡——即巖畫(其頭部形狀異想天開地類似于騎自行車的人所佩戴的頭盔)以及彈孔的關(guān)注。道路上的線條則暗示著一個附加的人造地層,提醒我們,盡管人類在深時連續(xù)體中的存在非常渺小,但是我們已經(jīng)留下了自己的印記。在法爾克與威爾斯的作品中,我們看到約翰·克拉克的可視化法則如何融入藝術(shù)家的語言。

作為一種認(rèn)識方式的藝術(shù)

“我們應(yīng)該少說話,多畫畫。我個人希望完全放棄言語,像有機(jī)自然一樣,用草圖傳達(dá)我要說的一切。”

——歌德,德國作家

“如果你描繪不出它,那就說明它還沒有發(fā)生。”

——約翰·杜威,地質(zhì)學(xué)家、美國國家科學(xué)院院士

任何曾經(jīng)在黑板上解答過數(shù)學(xué)方程式的人都知道做標(biāo)記的行為對于組織想法以及解決問題有多么重要。尼娜·塞繆爾是在克蘭布魯克藝術(shù)博物館舉辦的“我的大腦在我的墨水瓶里:作為思考與過程的繪畫”展覽的策展人,她雄辯地描述了繪畫在記錄之外的作用。她寫道:“繪畫實(shí)踐在傳統(tǒng)上被理解為一種描述性的引擎:一種記錄藝術(shù)家所觀察到的世界的手段。但紙上的草圖也可以代表心理過程的具體化,成為塑造曲折思緒的工具。繪畫的力量及其設(shè)計(jì)一個想法并影響我們對世界看法的能力直接源于其標(biāo)記制作的媒介屬性。”

2013年12月,在美國地球物理聯(lián)盟(AGU)舉辦的一次會議上承認(rèn)了汲取科學(xué)認(rèn)識的重要性。這次會議題為“藝術(shù)視角下的地質(zhì)學(xué)”,匯聚了包括藝術(shù)家在內(nèi)的各個學(xué)科的代表。藝術(shù)作為知識生產(chǎn)的概念源于這樣一種認(rèn)識:藝術(shù)創(chuàng)作——正如在一張紙上做記號那樣簡單——是一種認(rèn)知行為。AGU會議上反復(fù)強(qiáng)調(diào)的一個觀點(diǎn)是,鼓勵學(xué)習(xí)地質(zhì)學(xué)的學(xué)生將繪畫作為實(shí)地研究的一部分。繪制巖層的行為會創(chuàng)造一種聯(lián)系與理解,對于學(xué)生而言,比其他形式的文獻(xiàn)記錄和記錄(例如:攝影)能提供更多的信息。人們必須放慢速度,更仔細(xì)地考慮這些形式,以便將其呈現(xiàn)在紙上,從而對主題產(chǎn)生更密切的聯(lián)系與認(rèn)識。在會議期間,提出了向地質(zhì)學(xué)學(xué)生教授繪圖的不同方法,以提高他們的觀察與認(rèn)知能力。創(chuàng)造力是藝術(shù)家和科學(xué)家具有關(guān)鍵性的特征。 2008年,羅伯特·魯特-伯恩斯坦等人在《科學(xué)與技術(shù)心理學(xué)雜志》上發(fā)表的一篇文章中匯報了他們對美國國家科學(xué)院院士、英國皇家學(xué)會和諾貝爾獎獲得者的傳記進(jìn)行調(diào)查后的發(fā)現(xiàn)。在這項(xiàng)調(diào)查中,關(guān)于成年人在藝術(shù)與手工藝方面愛好的信息是從其自傳、傳記以及訃告中提取,并通過列表顯示的。繼而,將該數(shù)據(jù)與 1936年 Sigma Xi(科學(xué)研究榮譽(yù)協(xié)會)成員的業(yè)余愛好調(diào)查以及1982年美國公眾的藝術(shù)愛好調(diào)查進(jìn)行比較。

地質(zhì)學(xué)家、美國國家科學(xué)院院士約翰·杜威的繪畫。很大一部分有成就的科學(xué)家也從事創(chuàng)造性實(shí)踐。由約翰·F·杜威提供。

諾貝爾獎獲得者比英國皇家學(xué)會和美國國家科學(xué)院院士更有可能有著藝術(shù)和手工藝方面的愛好,而由后者組成的群體對藝術(shù)和手工藝的愛好又高于 Sigma Xi會員和美國公眾。該研究的作者指出,“鑒于這些學(xué)科在大多數(shù)課程中被邊緣化,對科學(xué)家進(jìn)行藝術(shù)和工藝培訓(xùn)的公共事業(yè)有可能對公共決策和教育產(chǎn)生重要寓意。”從這項(xiàng)研究中很難得出明確的結(jié)論,但有證據(jù)有力的表明,思想領(lǐng)袖至少不會受到部門化思維的限制,并且可以在不同的認(rèn)識論之間自如地穿行。藝術(shù)和科學(xué)的重疊之處在于,兩者都是涉及創(chuàng)造力行為的認(rèn)知過程,并且在最佳的狀況下還涉及探索與發(fā)現(xiàn)。

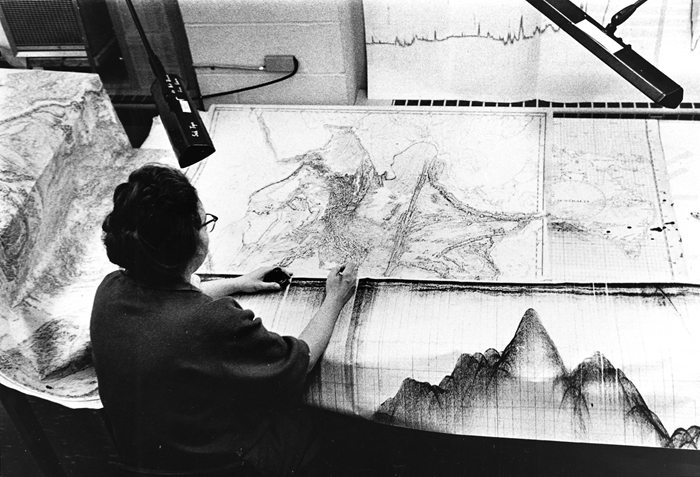

《南大西洋地貌圖》,布魯斯·C·希森和瑪麗·撒普,1961 年。版權(quán)所有:瑪麗·撒普,1961 年。經(jīng)瑪麗撒普地圖有限責(zé)任公司(Marie Tharp Maps, LLC)許可轉(zhuǎn)載。

地質(zhì)學(xué)家兼制圖師瑪麗·撒普與同事布魯斯·希森在 20 世紀(jì) 70 年代制作了第一張全球海底地圖。圖片由拉蒙特-多爾蒂地球觀測站提供(Lamont-Doherty Earth Observatory)。

這種重疊應(yīng)用于科學(xué)知識進(jìn)步的一個例子是地質(zhì)學(xué)家和制圖師瑪麗·撒普的畢生工作。撒普與布魯斯·希森合作,在 20世紀(jì) 50年代首先繪制了海底科學(xué)地圖。在此之前,人們對海底知之甚少。運(yùn)用通過各種方法(稱為“水深測量”)收集的關(guān)于海洋深度的數(shù)據(jù),結(jié)合在鮮有、甚至沒有數(shù)據(jù)區(qū)域以知識作為支撐的直覺判斷,撒普手繪了地圖,這有助于當(dāng)時有爭議的大陸移動理論的可視化與推進(jìn)。撒普作為藝術(shù)家和科學(xué)家的知識與明智的技能有助于想象在水面下以及在漫長的時間跨度內(nèi)不可見的事物。

藝術(shù)創(chuàng)作涉及理解的過程——即理解所觀察到的事物——這體現(xiàn)在加州畫家羅莎莉·朗的藝術(shù)作品中。朗從體現(xiàn)加利福尼亞州佩斯卡德羅沿海地區(qū)巖石美感的攝影作品中汲取靈感進(jìn)行創(chuàng)作。她曾經(jīng)說過,“在我描繪一塊石頭之前我并不知道它是什么”。這強(qiáng)調(diào)了標(biāo)記在理解和聚焦觀察方面的重要性。正如藝術(shù)家所說的那樣,“在我看來,從視覺上解讀巖層的獨(dú)特品質(zhì),然后將它們畫出來的過程讓我對它們的’本質(zhì)’有了更加深入的了解——它們來自哪里,以及它們?nèi)绾坞S著時間的推移而演變……”朗的繪畫中錯綜復(fù)雜的巖石表面所展現(xiàn)出來的現(xiàn)實(shí)主義,加上沒有地平線或其他顯示比例的提示,導(dǎo)致觀眾的感知在現(xiàn)實(shí)和抽象之間搖擺。藝術(shù)的偉大貢獻(xiàn)之一就在于它能夠挑戰(zhàn)我們的感知,或者讓我們以不同的方式看待自以為知道的事情。

由馬克·克萊特和拜倫·沃爾夫組成的合作團(tuán)隊(duì)就各種媒體(文獻(xiàn)、藝術(shù)、文學(xué)等)相互結(jié)合如何對我們的感知產(chǎn)生影響頗感興趣。克萊特和沃爾夫的作品《大理石峽谷平臺景觀》的基礎(chǔ)源自繪圖員威廉·亨利·霍姆斯在1882年創(chuàng)作的平版印刷畫。霍姆斯是一位探險家、藝術(shù)家、科學(xué)插畫家和地質(zhì)學(xué)家,他作為制圖師的技能幫助記錄了美國西部的景觀。我們對這片土地的歷史認(rèn)知部分是由這些文獻(xiàn)組成的。為了直觀地表達(dá)時間的流逝,克萊特和沃爾夫在石版畫上覆蓋了通過同一地區(qū)的軍事觀測鏡拍攝的圓形圖像。如果霍姆斯的原作沒有如此精確,那么將照片與其所繪制的風(fēng)景相互對齊是不可能的。克萊特和沃爾夫的工作讓我們注意到自己的環(huán)境感知是如何通過各種圖像形成并進(jìn)行調(diào)節(jié)的。

文化和個體與深時之間的關(guān)系

“人不可能在想象自然的時候?qū)⒆陨砼懦谕狻!?/em>

——埃米特·高文,攝影師

科學(xué)家們將事實(shí)和數(shù)據(jù)拼湊起來,以驚人的精度計(jì)算出地球的年齡。一旦我們了解到地球的浩瀚(并站在深淵上頭暈?zāi)垦#@會帶來什么樣的結(jié)果?盡管我們在地球歷史上所產(chǎn)生作用的時間很短暫,但沒有其他物種對地球有過如此重大的影響。那么,就自身過往深刻的理解能否引導(dǎo)我們考慮自己對深遠(yuǎn)的未來潛在的影響?我們能否設(shè)計(jì)并實(shí)施戰(zhàn)略計(jì)劃來應(yīng)對氣候變化和可持續(xù)能源等重大挑戰(zhàn)——這些問題需要的顯然不僅僅是一個快速的解決方案?我們今天做出的決定將影響到子孫后代。

為了創(chuàng)造出一個長期思考與規(guī)劃的象征物,久現(xiàn)基金會已經(jīng)實(shí)施計(jì)劃,在德克薩斯州西部的一座山中建造一座規(guī)模宏偉的萬年鐘。該項(xiàng)目由丹尼·希利斯構(gòu)思,匯集了設(shè)計(jì)師、工程師和其他跨學(xué)科問題的解決者,計(jì)劃創(chuàng)造一個每年滴答一次的時鐘,世紀(jì)指針每 100年前進(jìn)一次,布谷鳥將在千禧年出現(xiàn)。該項(xiàng)目本身體現(xiàn)了超越個人時間尺度甚至一代人的思考理念。提出了對文明的時間尺度進(jìn)行思考的要求。

萬年鐘表明了我們思考長期項(xiàng)目及其影響的方式需要進(jìn)行范式轉(zhuǎn)變。僅憑事實(shí)和數(shù)據(jù)就足以改變?nèi)藗兊男袨榛驅(qū)φ弋a(chǎn)生影響嗎?盡管這看起來很合乎邏輯,但人們無需閱讀太多公共政策歷史就可以看出,單純靠科學(xué)證據(jù)并不足以令人信服。藝術(shù)家很可能無法解決巨大的挑戰(zhàn),但他們可能會以文化意識和影響力的形式做出貢獻(xiàn)。然而,藝術(shù)家擅長的是在情感以及/或個人框架內(nèi)處理想法。以科學(xué)事實(shí)和研究為基礎(chǔ)的藝術(shù)作品會產(chǎn)生什么樣的影響?這在很大程度上仍然是未經(jīng)開發(fā)的領(lǐng)域。

費(fèi)城藝術(shù)家黛安·布爾科的畫作反映了時間的流逝和不斷變化的地形如何在藝術(shù)和科學(xué)中以視覺方的式呈現(xiàn)出來。藝術(shù)家認(rèn)識到藝術(shù)作品的展示能創(chuàng)造一個促進(jìn)思考與討論的平臺,她就視覺和技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了轉(zhuǎn)化,試圖提高人們對氣候變化以及我們理解氣候變化的過程(觀察、記錄、解釋和交流)的認(rèn)識,藉此,形成藝術(shù)和科學(xué)實(shí)踐以及可視化方法的比較。其繪畫作品《根據(jù)奧斯汀·波斯特和泰德·普費(fèi)弗的作品繪制的哥倫比亞三聯(lián)畫 II:垂直航拍 1981-1999,A、B、C》的靈感源自拍攝于1998年10月2日、取景阿拉斯加哥倫比亞冰川下游的五張垂直航拍照片的蒙太奇。出版物中的蒙太奇上疊加的是自 1981年至 1999年期間所選擇的終點(diǎn)站位置的圖片。藝術(shù)家還用符號顯示了確定冰川表面速度的三個位置。布爾科的三聯(lián)畫結(jié)合了攝影美學(xué)、科學(xué)記數(shù)法以及繪制在畫布上的風(fēng)景畫的傳統(tǒng),要求我們思考藝術(shù)在傳達(dá)與氣候變化相關(guān)的理念中所起到的作用。

通過藝術(shù)喚起政策的出臺與改變并產(chǎn)生社會影響的想法當(dāng)然不是什么新鮮事。據(jù)報道,由安塞爾·亞當(dāng)斯拍攝的國王峽谷的黑白照片被認(rèn)為影響了包括羅斯福總統(tǒng)在內(nèi)的個別立法者,使他們在 1940年通過了建立國王峽谷國家公園的立法。無論人們對國家公園系統(tǒng)作何看法,一個基本問題在于:藝術(shù)作品能夠在多大程度上說服或影響公眾的看法或政策的制定?自亞當(dāng)斯以來,風(fēng)景攝影中出現(xiàn)了新的傳統(tǒng)(這體現(xiàn)在1975年于喬治·伊士曼故居舉辦的名為《新地形》的展覽)。新的傳統(tǒng)更強(qiáng)調(diào)尋求社會意識,關(guān)注人類與土地之間的交集,而不是表現(xiàn)烏托邦式的原始景觀。本次展覽中許多攝影師和藝術(shù)家的作品都源于這一傳統(tǒng),其中包括法爾克、克萊特和沃爾夫。由于早期作品主要關(guān)注受環(huán)境影響的地帶,攝影師大衛(wèi)·梅塞爾也加入了這一行列。他的圖像顯示了采礦、伐木、水回收和軍事測試等工業(yè)活動對土地的物理影響。由于這些區(qū)域通常位處偏遠(yuǎn)的地區(qū)且難以到達(dá),梅塞爾經(jīng)常從空中視角展開工作,這使他能夠捕捉到其他方式無法獲得的照片證據(jù)。圖像中缺乏易于識別的參考點(diǎn),消除了任何比例感,導(dǎo)致觀看者的思維在受損的景觀和美麗的抽象構(gòu)圖之間搖擺。

大衛(wèi)·梅塞爾在1983年至 1988年期間創(chuàng)作了《黑色地圖》系列。這個系列最終引發(fā)了他更大尺度的作品《采礦項(xiàng)目》,其中包括亞利桑那州、內(nèi)華達(dá)州、猶他州、新墨西哥州和蒙大拿州的銅礦、金礦以及銀礦的黑白航拍圖像。這些照片描繪了美國西部作為人為造成的創(chuàng)傷地的景象。根據(jù)藝術(shù)家的說法,標(biāo)題《黑色地圖》來自馬克·斯特蘭德的一首詩,所指的是這樣一種觀念:盡管這些圖像記錄了這些區(qū)域的實(shí)際情況,但它們就如黑色的地圖一般,從本質(zhì)上來說是不可讀的。正如斯特蘭德所寫的那樣,“沒有什么能告訴你你究竟在哪里/每一刻你都在體驗(yàn)從未涉足過的地方。”梅塞爾認(rèn)為這些圖像不僅是枯萎遺址的記錄,而且也是詩意的渲染,或許以某種方式反映了造成這種狀況的人類心理。

這張由雷切爾·薩斯曼拍攝的照片,題為《休恩松#1211-4033(10,500 歲;塔斯馬尼亞州雷德山)》(Huon Pine #1211-4033 (10,500 years old; Mount Read, Tasmania)),描繪了休恩松林地之外的約翰斯頓湖的景觀。圖片由藝術(shù)家提供。

由于各個領(lǐng)域從業(yè)者之間更加良性的溝通,藝術(shù)、科學(xué)和行動主義之間的界限正在變得模糊。以科學(xué)為基礎(chǔ)的藝術(shù)具有跨學(xué)科的權(quán)威,最終有可能對我們的看法產(chǎn)生更大的影響并促成對話。雷切爾·薩斯曼的作品《世界上最古老的生物》就是一個典型的例子,她的系列作品《世界上最古老的生物》是與科學(xué)家合作十年的成果,旨在識別并拍攝至少有 2,000年歷史的生物體。薩斯曼的作品通過關(guān)注那些長期存在于人類經(jīng)驗(yàn)之外的主題,提醒觀眾生命的脆弱與韌性。她的照片《與居住人口區(qū)相鄰的死休恩松 #1211-3609(10,500歲)》描繪了被火燒毀的淚柏。這種針葉樹原產(chǎn)于澳大利亞塔斯馬尼亞島的西南角。正如標(biāo)題所暗示的,該場景的周圍是具有非凡遺澤的活生生的樹木。該林分的年齡是通過對從約翰斯頓湖底部收集的花粉進(jìn)行測定而確定的,花粉與活林分的基因組成相匹配,碳測年可達(dá) 10,500年。薩斯曼表示,這一系列照片是“對我們過往的記錄與慶祝,對現(xiàn)在采取行動的呼吁,也是我們未來的晴雨表。”薩斯曼對于創(chuàng)作宗旨的詮釋與其他當(dāng)代藝術(shù)家產(chǎn)生了共鳴,他們探索藝術(shù)實(shí)踐和展覽如何影響我們有關(guān)環(huán)境問題的決策。

結(jié)語

本次展覽中展出的藝術(shù)家的作品并不提供證據(jù),而是提出了一個問題:藝術(shù)的力量是否有可能促進(jìn)人們對科學(xué)所揭示的自然世界產(chǎn)生深刻的認(rèn)識。2010年,生物學(xué)家 E.O.威爾遜在在線研討會“視覺文化與進(jìn)化”組織的訪談中為藝術(shù)家和科學(xué)家提出了這樣一個挑戰(zhàn)。他指出,科學(xué)家常常無法傳達(dá)對自然世界的敬畏和驚奇感,而這恰恰是科學(xué)探究背后的驅(qū)動力。他還指出,藝術(shù)家有能力啟發(fā)我們,但他們經(jīng)常對科學(xué)有誤解。建立在知識基礎(chǔ)之上的藝術(shù)作品具有更大的權(quán)威性,并增強(qiáng)了其具有重大意義地參與到更廣泛的跨學(xué)科對話的能力。

雖然本次展覽的主題是“想象深時”,但威爾遜的挑戰(zhàn)仍然在所有藝術(shù)作品中引起了共鳴。如前所述,理解深時是理性與直覺的融合。挖掘科學(xué)證據(jù)與明智的直覺使科學(xué)與藝術(shù)之間的領(lǐng)域成為一個富有成果的研究領(lǐng)域。藝術(shù)與科學(xué)在很多方面都有重疊。無論認(rèn)識論的動機(jī)或其結(jié)果如何,發(fā)現(xiàn)與創(chuàng)造力的行為都有著相同的心理過程。這種差異體現(xiàn)在工作的實(shí)現(xiàn)方式上——無論是科學(xué)研究的形式還是藝術(shù)探索的形式。當(dāng)前,藝術(shù)與科學(xué)的界限正在變得模糊,這表明也許需要引入新的網(wǎng)絡(luò)知識方式來解決問題并廣而告之。就藝術(shù)家而言,就像科學(xué)家一樣,觀察是發(fā)現(xiàn)行為的基礎(chǔ),而藝術(shù)創(chuàng)作是在個人層面上理解這一發(fā)現(xiàn)的認(rèn)知工具。當(dāng)思維界限變得模糊,形成一個新的、更深入的視角的時候,在學(xué)科之間的空間中工作就能發(fā)揮出最大的潛力。一個新的視角可能是個體的“頓悟”時刻。但也有可能促使社會思維發(fā)生更大的轉(zhuǎn)變,承認(rèn)我們對未來時間軌跡的集體影響。地球年齡的浩瀚對我們而言是一種陌生的體驗(yàn),但科學(xué)與藝術(shù)相結(jié)合的視角提供了一個門戶。通過這個門戶,當(dāng)我們思考過去的奇跡并展望未來的時候,我們的想象力可以盡情發(fā)揮。