呂松,是筆者長(zhǎng)期關(guān)注的藝術(shù)家,這位留學(xué)英國(guó)的80后藝術(shù)家,有著開闊的國(guó)際視野和敏銳的觀察力,很難得的將出色的繪畫手感和觀念集于一身,他的畫沒有費(fèi)解的觀念符號(hào),也沒有纖毫畢現(xiàn)的寫實(shí)呈現(xiàn),所繪之景物往往曖昧不明,其畫面層疊交織、酣暢淋漓的色塊筆觸令觀者感受到無限深邃的空間與隱秘。

近日,呂松在上海東畫廊展出的《日本花園》是以他以日本琉璃光院為觸發(fā)點(diǎn)最新創(chuàng)作的系列作品。和他之前的展覽不同,呂松此次的展覽要給觀眾搭建一座橋梁,讓觀眾循著路徑更深入了解他的創(chuàng)作路徑,呂松稱之為“引橋”。就如他所說的:“你要給觀眾一個(gè)線索、一個(gè)方向、打開一扇門。”

琉璃光院的照片

日本花園 展覽現(xiàn)場(chǎng)

日本花園 展覽現(xiàn)場(chǎng)

在展覽的第一部分前廳中,能看到墻上的一張琉璃光院的模糊照片和兩張具象一些的畫,里面的白色圓形展廳令人想起了法國(guó)巴黎展示莫奈睡蓮的橘園展廳,這里按照“小—大—小”菱形排列著呂松的主要作品。

琉璃光院是日本京都一處著名景觀。因庭院中楓樹的綠意、院內(nèi)光影繽紛,得名為“瑠璃光院”,最初是供武士修行的地方。這里不僅四季風(fēng)景迥異,每個(gè)窗欞分割出的景色、桌面的倒影都給人恍若隔世的感覺。呂松回憶當(dāng)他坐在琉璃光院的屋子里,視野里沒有天空和地面,只有“像海浪一樣,層疊變化的綠色。”面前一面純黑的大漆桌面映射出綠色的光影。

琉璃光院

半年后,琉璃光院的景象在呂松腦海中仍然揮之不去,他決定開始創(chuàng)作。呂松從不寫生,但他的系列繪畫一定要靠具象素材入手。在最初的兩張稍具象的作品里,能看到琉璃光院的橫豎分明的窗柱,這是他開始本能的對(duì)景物的描摹階段,之后他開始逐漸脫開原景物窗柱的束縛,他只保留了景物上下的鏡像關(guān)系,充分推展出光與影,實(shí)與虛的發(fā)散想象,每張之間既有連接遞進(jìn)關(guān)系,又有全新的面貌,直到接近窮盡,他才完成這一系列。

呂松的繪畫風(fēng)格也許與他在英國(guó)學(xué)藝經(jīng)歷有很大關(guān)系,英國(guó)是一個(gè)有著悠久風(fēng)景繪畫傳統(tǒng)的國(guó)家,英國(guó)人也熱愛水彩藝術(shù),水性顏料的稀薄和流動(dòng)感給了英國(guó)風(fēng)景畫獨(dú)特的風(fēng)貌。到了透納時(shí)代,風(fēng)景畫已經(jīng)發(fā)展出印象派、表現(xiàn)性和抽象主義的某些特征。比如透納的海洋畫面有著氤氳的天海光影、黑云與濃霧中投射出的光斑、扭曲旋轉(zhuǎn)的滔天巨浪、似有似無的桅桿和燈塔已經(jīng)有了明顯脫離對(duì)景物的具體描摹的傾向。

克勞德·莫奈《海風(fēng)景》

很多人都拿透納和法國(guó)的印象派作比較,其實(shí)兩者之間的區(qū)別非常明顯,印象派更在意景物的具體描繪,注重遵循色彩的分解原理,無數(shù)的色點(diǎn)不厭其煩地鋪滿畫面。令人感覺看似浪漫的法國(guó)人其實(shí)有著不亞于德國(guó)人的冷靜和機(jī)械。但透納的很多畫在具象與抽象,描摹與表現(xiàn)性之間不斷游移,在模糊旋轉(zhuǎn)的一團(tuán)混沌光影或半抽象的巨浪中又總有星星點(diǎn)點(diǎn)的船身或桅桿重新聚集你的目光。在呂松看來,透納更在意畫面整體的氛圍和呈現(xiàn)的大海的想象,而能引導(dǎo)觀者的橋梁就是那一點(diǎn)若隱若現(xiàn)的桅桿。顯然,呂松的畫也有類似的特點(diǎn),在模糊與清晰、發(fā)散與聚焦、隨機(jī)與刻意,引橋與主體之間相互牽制,保持著動(dòng)態(tài)平衡。

如果說大海給了透納施展的廣闊空間,那么日本的琉璃光院也給了呂松的繪畫靈感。這所琉璃光院呈現(xiàn)出近乎日本美學(xué)家大西克禮推崇的“幽玄”美學(xué),它包含:被掩藏、被遮蔽的;微暗、朦朧、薄明;寂靜;深遠(yuǎn)感;充實(shí)相;神秘性或超自然性;非合理的、不可言說的特點(diǎn)。

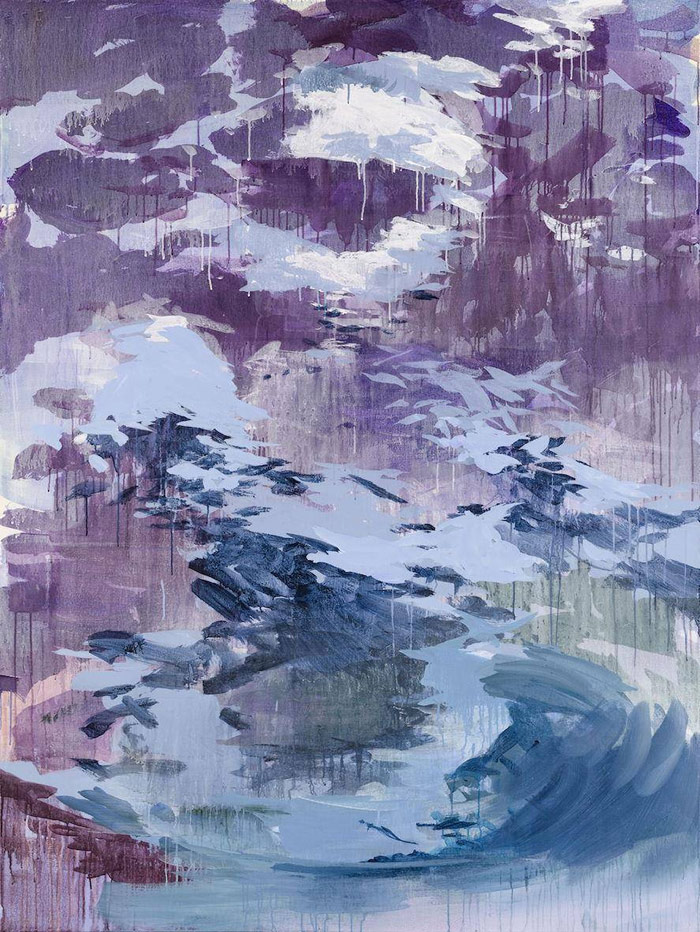

日本花園9,布面丙烯,200 × 150厘米,2020年

如果我們細(xì)看呂松的這批作品,其實(shí)是暗合了幽玄美學(xué)的很多特點(diǎn),畫面中綠樹實(shí)體與倒影,陰影與光亮相互遮蔽,稀薄的色彩層層覆蓋,層與層之間相互滲透,很難分清哪個(gè)是實(shí)體,哪個(gè)是鏡像,一切都在相互纏繞又各自呈現(xiàn)。在稀薄流淌背景上,呂松描繪的樹叢擬形有的似濃墨般的凝滯,有的似風(fēng)動(dòng)時(shí)的飛旋閃動(dòng)。除了主調(diào)的綠色和黑色,紫色、褐色、粉色、藍(lán)色、藍(lán)灰色、暖白色..早已超越了原有景物的色域范疇。

藝術(shù)家通過一幅幅似有聯(lián)系又有所偏差的系列作品呈現(xiàn)出對(duì)琉璃光院整體的觀感與想象。但正如呂松在采訪中所談到的,日本花園的美學(xué)是屬于日本美學(xué)大師的,他要通過日本花園的創(chuàng)作,尋找到自己的風(fēng)格。在筆者看來,呂松突破了日本美學(xué)克制、平靜的一面,就如琉璃光院那橫豎分明的窗格,他以多重空間感、更大的開放性、速度感和色彩實(shí)驗(yàn)營(yíng)造出了屬于自己的“繪畫花園”。

近期筆者就呂松的創(chuàng)作方式與方法對(duì)呂松做了專訪。

藝術(shù)中國(guó):這次展覽叫“日本花園”,特定的主題對(duì)你創(chuàng)作有哪些影響?

呂松:其實(shí)我不在乎主題,我覺得它的功能性是讓我開始這張畫的創(chuàng)作,至于中間變成什么,我反而是期待它變成另外的東西,它不應(yīng)該是跟這一想法是一樣的。為什么畫到后面會(huì)有厭倦感?因?yàn)槲乙サ舸竽X一開始給我的主題信息,讓它轉(zhuǎn)換成另外別的東西,那種東西才是我的。我對(duì)如何用材料語言本身來暗示空間而不是再現(xiàn)空間感興趣。空間應(yīng)該是暗示出來的,或者說任何具象的東西都不是描摹塑造出來的而是被暗示出來的。我把一個(gè)局部裁下來放到別的地方你可能不會(huì)覺得它是把椅子,但是它放在這兒就像一把椅子了。

藝術(shù)中國(guó):這次展覽,你非常強(qiáng)調(diào)畫面的“引橋”,引橋的作用到底是什么?

藝術(shù)中國(guó):如果不設(shè)置前面的引橋會(huì)怎樣?

呂松:觀眾有可能完全感受不到作品的價(jià)值。他不知道你在說什么,對(duì)牛彈琴一樣。有時(shí)候藝術(shù)家一小段文字會(huì)幫助觀眾更深一步理解畫面。比如一張柏林街道照片可能不會(huì)引起觀眾特別注意,但如果文字里顯示1989的柏林街道,觀眾就會(huì)帶著歷史的眼光看待這張照片,體會(huì)的更深刻。我其實(shí)就是把那一小段文字的作用加到作品里作為引橋。

日本花園15,布面丙烯,200 × 150厘米,2020年

藝術(shù)中國(guó):可以理解你希望給觀眾一個(gè)內(nèi)在的敘事線索嗎?

呂松:不是,引橋并不是我想說什么事情,是我要引領(lǐng)觀眾觀看的過程,我并不會(huì)在乎觀眾看到了什么。比如同樣是希爾頓酒店,紐約的希爾頓肯定和泰國(guó)的希爾頓不一樣,紐約的更偏商務(wù)一些,而泰國(guó)的酒店在服務(wù)和裝修上就更偏重?zé)釒эL(fēng)情,這種陳設(shè)就是一種引橋,表示這里是熱帶風(fēng)情度假小島,這種引導(dǎo)性的氛圍就是給觀眾一個(gè)陌生城市的引橋。但它又不是主體性的,你剛到泰國(guó)希爾頓酒店的印象和你旅游六天后的感覺肯定不同,而那六天的深度游歷才是主體。所以引橋在作品里可能是無足輕重,但又是必不可少的。

奴婢船(局部)

藝術(shù)中國(guó):你覺得透納的畫面中太陽和桅桿的那一點(diǎn)兒痕跡對(duì)畫面的引橋作用是什么?

呂松:電影《透納先生》中有位收藏家對(duì)透納說:“在你之前的畫家,我只能作為欣賞者觀看一幅作品,但自從你出現(xiàn)后,你把我?guī)У酱蠛@铮惺艽蠛5牟憠验煛!彼砸龢虻淖饔檬且龑?dǎo)你去體驗(yàn),我加了一艘船,你就能身處船上,你被包裹著去體驗(yàn)當(dāng)時(shí)的氛圍和狀態(tài)。

藝術(shù)中國(guó):如果船畫的很細(xì)致會(huì)怎樣呢?

呂松:如果你畫的船很具象很認(rèn)真,你畫的主體可能就是船了,就不是背后的天空了。而透納畫的主體還是背后的天空和海面的氛圍,所以船不能畫的太細(xì),船是次要的。

藝術(shù)中國(guó):為什么你對(duì)引橋這個(gè)概念這么在意?

呂松:我最早讀劇作家布萊希特的“間離”理論,傳統(tǒng)戲劇體驗(yàn)是沉浸式,演員是戲劇中與角色融為一體。布萊希特的戲劇則把戲劇分離出來,演員是演員,現(xiàn)實(shí)是現(xiàn)實(shí)。有一位很年輕的劇作家這樣理解兩者的差別,他說在布萊希特之前的戲劇,一部分觀眾的體驗(yàn)是沉迷而無法自拔,而另一部分人則根本無法融入,同一部劇產(chǎn)生了兩種觀眾。為了把兩部分人拉近,這時(shí)候就需要間離,它能瞬間抓住觀眾,好像是個(gè)錯(cuò)誤。就如同伍迪·艾倫那樣,演員演到一半,突然對(duì)著鏡頭說了一句話,好像跳戲了。觀眾正要打瞌睡,突然一個(gè)鏡頭,觀眾就醒了。觀眾就可以從這里再進(jìn)入電影,整部電影可以設(shè)置很多這樣的入口。

日本花園30,布面丙烯,200 × 150厘米,2020年

藝術(shù)中國(guó):你曾經(jīng)說錯(cuò)誤對(duì)繪畫的重要作用,在你看來,你認(rèn)為什么是繪畫中的錯(cuò)誤?

呂松:與其說畫面中的對(duì)錯(cuò),不如說是合理和不合理。比如偶然有一個(gè)東西出現(xiàn)在畫面里,我甚至都不知道哪里來的。然后我在旁邊畫些東西,讓這里凸顯出來,而且它還變得合理。

我力圖將繪畫中的陋習(xí)、惡習(xí)和錯(cuò)誤,這種經(jīng)常犯的錯(cuò)誤給他們一個(gè)合適的語境,或讓它們合理化。這個(gè)錯(cuò)誤在別處可能是錯(cuò)誤,但放在這里就是對(duì)的。

藝術(shù)中國(guó):你為什么把繪畫中的錯(cuò)誤看的非常重要?

呂松:研究一個(gè)人的思維過程,主要是通過他的錯(cuò)誤。正確的答案只有一個(gè),但是錯(cuò)誤卻各有不同,有的是因?yàn)榇中拇笠猓械氖且驗(yàn)槔斫忮e(cuò)了,這就顯示了每個(gè)人不同的性格。藝術(shù)重要的是找到自我最獨(dú)特的東西。就像英國(guó)作家?guī)烨姓f過那話:“我寫作不是為了自由表達(dá),而是首先為了喚醒自我,然后去接近我的內(nèi)心。”

藝術(shù)中國(guó):你沒有寫生的習(xí)慣,繪畫創(chuàng)作依據(jù)哪些因素推進(jìn)?

呂松:我需要和題材保持一段距離,需要記憶篩選消化的過程。如果沒有記憶消化的話,你看到什么就是什么,有些東西在場(chǎng)的時(shí)候你可能沒有在意,你經(jīng)過一段時(shí)間后,記憶會(huì)告訴你這個(gè)東西才是你在意的。就像你看書的時(shí)候,你會(huì)拿筆記劃下覺得很重要的段落,但是幾天后,可能真正過目不忘的卻是你沒劃的地方。

日本花園 展覽現(xiàn)場(chǎng)

藝術(shù)中國(guó):感覺你會(huì)圍繞一個(gè)主題畫一系列作品,最后的畫可能和最初相差很大,為什么會(huì)采取這樣一種方式?

呂松:我畫的系列首先不能重復(fù),在不重復(fù)的情況下,讓作品和最初的想法有所偏離,偏離的越多越有意思。還有怎么偏離,不是題材上的,可能是表現(xiàn)方法、態(tài)度的偏離。這是一個(gè)細(xì)膩的過程,是一種遞進(jìn)加強(qiáng)的關(guān)系,而畫面處理上表現(xiàn)出對(duì)這個(gè)主題的體會(huì)。這種偏差和錯(cuò)誤很接近,但它又不是錯(cuò)誤,因?yàn)樗侠恚植皇强桃獾模菬o意中出現(xiàn)的。如果找到這種狀態(tài),就把它當(dāng)做起點(diǎn)去發(fā)展,我現(xiàn)在做的就是這個(gè)事情。

藝術(shù)中國(guó):感覺你的作品風(fēng)格和設(shè)計(jì)型繪畫有很大不同,你是在過程中不斷修正。

呂松:設(shè)計(jì)的問題在于它并不是自發(fā)的,而是受到大腦局限。你怎么能證明大腦的知識(shí)就是你本身呢?你肯定會(huì)受到很多外來影響,這些可能跟你完全沒有關(guān)系。假如世界上只有你一個(gè)藝術(shù)家,那你怎么發(fā)展?但是自發(fā)性創(chuàng)作是通過錯(cuò)誤和偏差來推動(dòng)的,當(dāng)你畫到一定程度,無聊到極致的時(shí)候,你必然會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤或偏差。這時(shí)候你抓住偏差,你把它換一個(gè)角度可能就是精髓所在,它可能就跳脫出來。

我畫三張畫,把它們并列起來展示,你會(huì)覺得它會(huì)變成一種修辭了。比如電影里各種摔門,你看了五次后你就會(huì)感覺這種語氣逐漸加強(qiáng),你摔一次摔得再狠,也沒有摔十次印象深刻。

(受訪人:呂松 采訪人:劉鵬飛 圖片來源:呂松)

呂松

呂松(生于1982年)畢業(yè)于英國(guó)倫敦藝術(shù)大學(xué)溫布爾頓藝術(shù)學(xué)院(2006年),現(xiàn)生活并工作于北京。近期個(gè)展包括“控制點(diǎn)”(東畫廊,上海,2017年)、“流”(OCAT西安館,西安,2017年)、“馬背上的醉乞丐”(Galeria Nicodim, 羅馬尼亞布加勒斯特,2015年)、“腹地”(錦藝舫,香港,2015年)、“Hills Beyond the Backdrop”(Alexandre Ochs Galleries,柏林,2014年)、“To the River till Sunrise”(Dominik Mersch Gallery,滑鐵盧/悉尼,2013年)、“To One Who Has Been Long in City Pent”(Alexandre Ochs Galleries,柏林,2012年)、“曙光別墅”(Alexander Ochs Galleries,北京,2011年)、“Tiny People in Curious Pursuits”(Hub @ Alexander Ochs Galleries,北京,2010年),參加群展包括“作為窄門的繪畫:80后藝術(shù)家邀請(qǐng)展”(蜂巢當(dāng)代藝術(shù)中心,北京,2016年)、“幻光一瞬”(錦藝舫,香港,2016年)、“懷景之二”(科恩畫廊,上海,2015年)等。