策展人高遠在展覽現(xiàn)場接受藝術中國專訪

藝術中國:疫情以來你策劃了多少個展覽和活動,展覽之間有沒有內在邏輯,線下展覽有沒有受到影響?

高遠:總的來說整體展覽都減少了,但是我對每個展覽思考的可能更多了,因為現(xiàn)在展覽沒有之前那么頻繁,消化的時間也能久些,之前都像狼吞虎咽,現(xiàn)在變成細嚼慢咽了。展覽的內在邏輯基本是圍繞我近年來一直關注的問題:藝術展示方式的歷史與發(fā)展,和展示意識形態(tài)的變化,以及這種意識形態(tài)如何影響了藝術的發(fā)展。這條跨越古今的線索是我目前進行的一個研究計劃,在展覽中也會有所體現(xiàn),比如討論跨媒介藝術作品懸掛、擺放、展陳的具體方式,這種展示方式又有什么來源等問題,在我2018年在廣州策劃的“游移”新媒體影像藝術展上開始有討論,在2019年北京的“基底”展覽中進一步發(fā)展,這一思路一直延續(xù)到現(xiàn)在“合成演進”的展覽中。

桌面研究藝術小組|斯理—利維坦|裝置綜合|材料尺寸可變|2021

藝術中國:做策展你覺得最重要的是什么?

高遠:就像做藝術方方面面的重要事情一樣,這個問題對于策展來說也很大。有不同類型的展覽,標準和要求都不一樣,我們說的展覽,基本上是指具有一定學術指向的,和純粹的商業(yè)活動有距離的視覺呈現(xiàn),是這個前提對吧?如果是這類展覽活動,我覺得最重要的是對視覺和學術還有當下問題的整體把握,也就是這三者的結合,視覺呈現(xiàn)的把握需要策劃人具有對視覺藝術的歷史和規(guī)律的清晰把握;學術歸納和問題分析要看策劃人的學術能力和視野,這是一個好展覽的前提;我有時候比較欣賞那種“強策展”的展覽,能給展覽更多的可能;但我更喜歡把學術問題講清楚的展覽,能把一個問題講清楚就很不容易了,現(xiàn)在這樣的展覽真的不多。

羅葦|超靈者-somebody_nobody_everybody|空間裝置|尺寸不定|2020

藝術中國:作為策展人遇到過什么困難嗎?又是怎樣進行協(xié)調解決的?那么在這次“合成演進”展覽里呢?

高遠:我覺得做一個展覽實際上是策展人把諸多問題和困難都拋給了機構和藝術家,他們協(xié)調解決問題和困難的過程就形成了一個展覽。藝術家的性格和辦事方式以及機構的屬性和目的各不相同,策展人要適應各種工作環(huán)境和人。這次展覽就有一位很熟悉的藝術家的作品沒能展出的事件,我覺得這是當今機構變化和藝術家職業(yè)需求過程中必然出現(xiàn)的現(xiàn)象,也是中國當代藝術這個行業(yè)所要反思的問題。

羅葦|克里斯托世界||空間裝置|尺寸不定|2020

藝術中國:為什么選擇“合成演進”作為本次展覽的主題呢?

高遠:“合成演進”(Synthetic Evolution)這個主題借用了自然科學領域的綜合進化理論,也可以叫“現(xiàn)代達爾文主義”。就是將達爾文的自然選擇學說與現(xiàn)代遺傳學、古生物學以及其它學科的成果綜合起來,來說明生物進化和發(fā)展的理論。“進化”就是優(yōu)勝劣汰,實際上加強了近代以來的強權話語的“合法性”。生物進化原本是一個緩慢有機的過程,從來不是靠技術手段一蹴而就的,科技的進化要比生物的進化迅猛的多,而技術手段的過渡濫用和有意濫用使文化和人性更加屈從于技術統(tǒng)治。這種技術和權力的充分結合,使大型互聯(lián)網平臺背后的利益寡頭和威權機構變得極其強大。我其實反思的是技術的霸權,以及在這種霸權下藝術的“弱”姿態(tài)和人性的異化,從中想要映射當今信息監(jiān)控社會的一些狀況,很多展出作品的選擇都是圍繞著這一主題來進行選擇的。

手機玩我(楊欣嘉)|算法浪漫|網絡截圖|尺寸可變|2019-2021

藝術中國:藝術家的作品怎樣反映這一展覽主題呢?

高遠:比如展廳一進門的右手邊看到的“手機玩我”的作品《算法浪漫》。“手機玩我”是藝術家楊欣嘉2018年發(fā)起的一個項目,通過藝術家的一個公眾號定期發(fā)布出來,其實這個名字就象征了技術對人的控制。在這個作品中他把五年以來收集到的朋友圈截圖,以多屏幕并置的影像裝置方式呈現(xiàn)在展覽中。在截取的影像中,能夠看出朋友圈上下兩條的內容有圖形或者文字的相互關聯(lián)性。揭示經過技術篩選后,也就是“算法”的過程,微信內容呈現(xiàn)出的微妙相關性。實際上你看到的內容都是被篩選過的,算法根據你的喜好歸納好邏輯找到相似性并進行內容的生成與推送。

藝術中國:有時候朋友圈發(fā)的內容并不是所有的朋友都能看到。

高遠:沒錯,比如說他朋友圈里在5點的時候,有10個朋友同時都在發(fā),但是你看到的順序會根據你的使用偏好,或者說根據某種邏輯,由算法歸納好再推送出來。在這個過程中,有的內容就被屏蔽掉了,而有的內容卻被凸顯了。

手機玩我(楊欣嘉)|算法浪漫|網絡截圖|尺寸可變|2019-2021

藝術中國:而且甚至有的可能你有10個好友發(fā)送了內容,卻只能看到5個人的內容另外5個人的被隱藏了。

高遠:對。其實數(shù)字時代依附于系統(tǒng)的所謂系統(tǒng)人已經被控制,我們每個人看似能夠擁有一切信息,但實際上這些信息都是經過篩選和過濾的,大數(shù)據和算法借助權力的力量已經牢牢綁定了每一個個體,比如從手機“偷聽”到經過算法篩選的廣告精準投放,從困在系統(tǒng)里的外賣騎手到“996”習以為常的程序員。還有大規(guī)模的人臉識別,個人身份信息的網絡化,個人定位系統(tǒng)和無所不在的監(jiān)控探頭,也有根據大數(shù)據的精準推送和個人隱私信息的大規(guī)模買賣。結合了某種威權的技術手段就像生物進化的迭代模式一樣,可以迅速合成并演進出更高級別的監(jiān)視和控制手段。這些手段又會隨著權力與技術的合力而迅速迭代,進化成一種威力無比的“利維坦”(Leviathan)。18世紀末杰里米·邊沁構想的全景敞視建筑已經進化成了一種無所不在的天羅地網。實際上這個展覽里滲透著對于技術演進的一種憂思情緒。

趙邦|云涂鴉(勤勞是窮人唯一的財富) |140x85cm|數(shù)字噴繪|2020

藝術中國:其實互聯(lián)網也是如此,在本次展覽中趙邦的作品中怎樣以互聯(lián)網來進行創(chuàng)作呢?

高遠:趙邦的作品《云涂鴉》依托于谷歌地圖在互聯(lián)網上進行創(chuàng)作,他在谷歌街景上“游蕩”,在相關的位置和圖像上“涂鴉”,利用相應的文字和圖畫或是emoji。他在網絡虛擬平臺上涂鴉的想法其實是因為看到了城市被秩序占領后,現(xiàn)實的涂鴉實際上變得不可能了。今天,涂鴉在很多情況下可以作為一張數(shù)字圖片在互聯(lián)網上發(fā)送和傳播,他想以一種更輕松和更簡單的游戲方式來進行這個作品。在使用谷歌地圖在美國瀏覽后,他截取了谷歌街景地圖上的畫面,再用圖像軟件里進行圖像處理。藝術家制作了這些涂鴉,以游戲的心態(tài)介入到這些畫面之中。在全世界被新的危機籠罩、各個國家意識形態(tài)加速割裂的時刻,用一種藝術家的詼諧方式重新審視文明之間的關系。

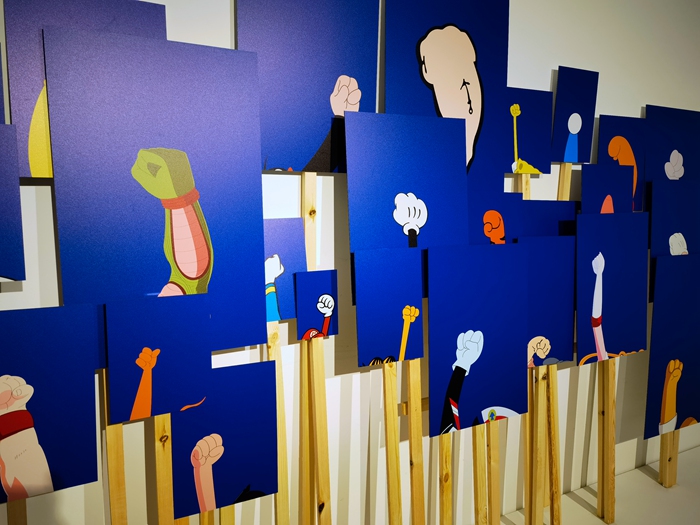

展覽現(xiàn)場

他另一件作品是《界面狩獵》,谷歌街景地圖的移動設備在拍攝過程中經常會被人們所發(fā)現(xiàn),然后有些人也會去拍這些拍攝的設備,《界面狩獵》就將這些鏡頭片段截取出來。藝術家的作品完成也是在網絡界面進行搜索和捕捉的,可以稱為一種“網絡現(xiàn)成品”。在鏡頭在觀看你的時候你意識到被觀看也在觀看鏡頭,揭示看與被看的關系。

展覽現(xiàn)場

葛宇路|假日時光|藝術計劃|多媒介|尺寸可變|2021

藝術中國:葛宇路這次展出的作品為新作嗎?

高遠:可以算是新作,其中的一件作品是他在廣州扉美術館的個展“搞搞震 冇幫襯”作品《假日時光》的延續(xù)。他用藝術家的“特權”,自己代替三位美術館工作人員工作九周,這樣一來三人都分別有了三次每次長達一周的假期。展廳中的數(shù)字微噴以及影像作品都是美術館員工休假的成果,是葛宇路取自三位美術館工作人員休假時發(fā)的朋友圈中,也算是一種“現(xiàn)成品”。

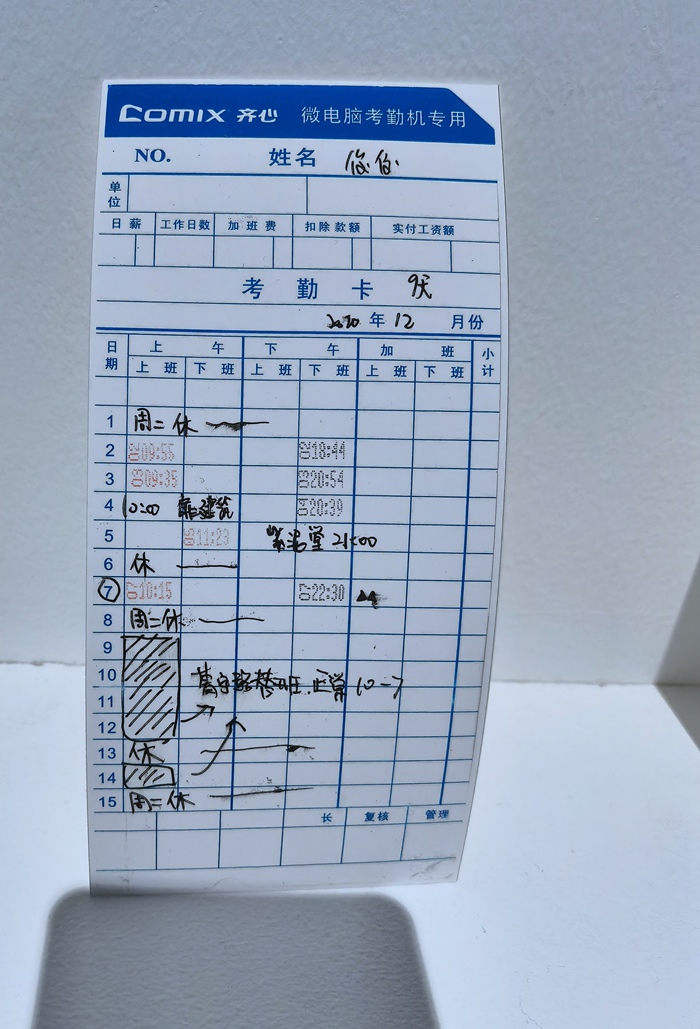

美術館工作人員考勤卡上標出了葛宇路的替班

這件作品反思了現(xiàn)代機構工作制以及工作對于人的異化,以及在異化勞動被取代之后獲得的身心解放。美術館的工作者最接近于美,而這種美在繁忙的勞動中逐漸被消解,在重新獲得假期后,他們又有機會去再次體會藝術的美。藝術家希望能通過這種方式幫助員工從工作中短暫逃脫,以藝術的名義使員工重新回到生活;同時又直接介入了藝術機構的日常運行之中,也是一種“機構批判”的嘗試。

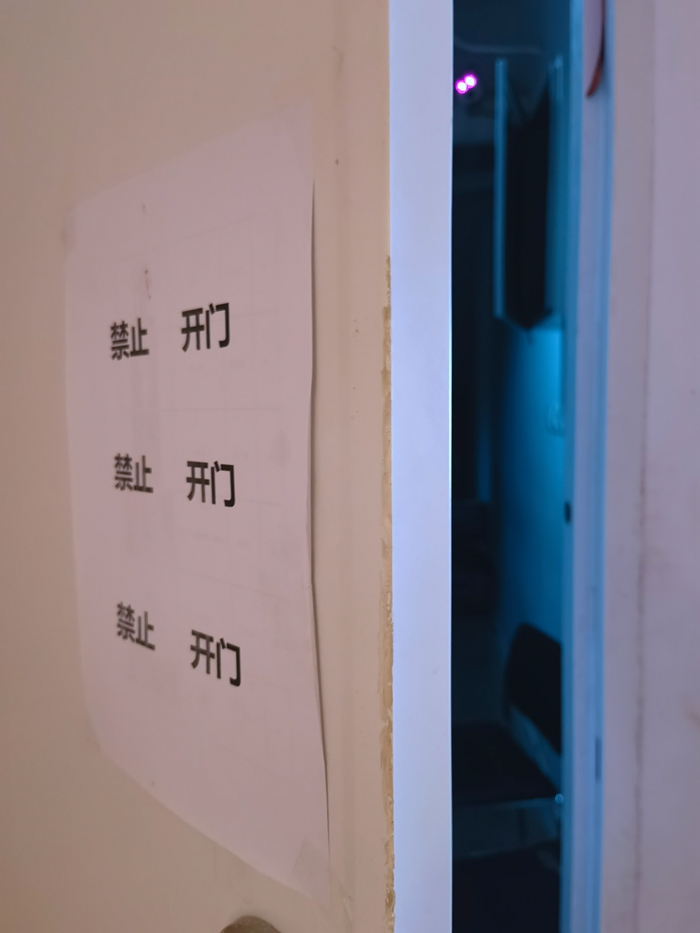

展覽現(xiàn)場的隱藏彩蛋

藝術中國:聽說這個展覽有一個隱藏的彩蛋是嗎?

高遠:是的,在美術館的監(jiān)控室里。在兩臺監(jiān)控九宮格屏幕旁邊放了一臺電腦,上面播放著他的作品《對視》,在這里形成了一種雙重互視的關系。監(jiān)控室本來是一個展示空間之外的空間,在這個空間內展示一個關于監(jiān)控的作品,使作品原本的街頭監(jiān)控攝像頭和藝術家的互視關系變得更加復雜:“監(jiān)控”成了“觀看”,觀看也成了監(jiān)控的一部分,藝術家在面對技術強權對日常生活無所不在滲透的同時,又反思了美術館機構展示的合法性。

展覽現(xiàn)場的隱藏彩蛋

藝術中國:所以觀眾是看不到的吧?我剛才看門上寫著“禁止開門”。

高遠:所以這是一件隱藏作品。

藝術中國:作品通常創(chuàng)作出來就是要讓觀眾去觀看,還是創(chuàng)作出來只是一個藝術家思想的延續(xù),跟觀眾沒有任何關系,這也是值得探討的。這也是藝術家對“作者死亡了”的有力回擊吧,作者完全掌握自己的作品,可以決定他的作品放在哪里,能不能讓觀眾看到。

高遠:其實這也是一種“機構批判”藝術。機構批判主義(Institutional criticism)能讓藝術家選擇的任何物品都具有作品的身份和價值。機構批判藝術的先驅丹尼爾·布倫、漢斯·哈克等藝術家通過介入或改變藝術內部的建制及其合法性,把作品置于更廣闊的社會政治語境之中,也成為了后來觀念藝術的一種重要方式。國內這類藝術家還比較少,葛宇路就算是一位,他在機構批判藝術中讓美術館展示有了更多的可能性。

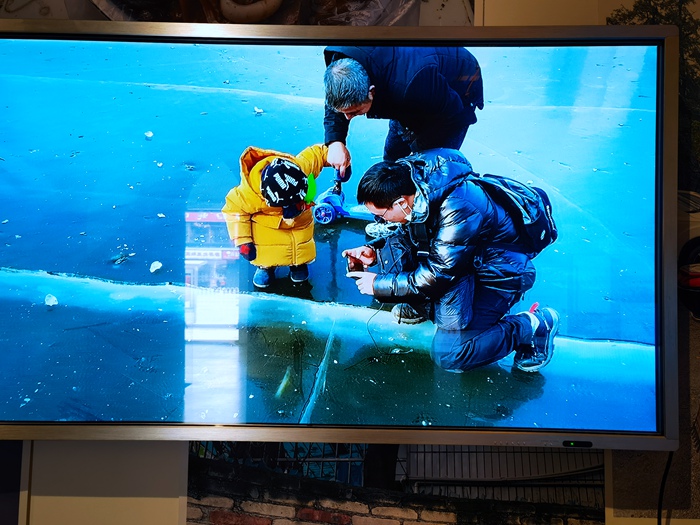

戴陳連|人生何處不相逢|單頻道錄像|1920 x 1080|22'17"|有聲彩色|2020

藝術中國:最后對于前來觀展的觀眾有什么想說的?

高遠:我想通過這個展覽喚起觀眾對“技術演進”的一種反思。我們很多時候只意識到了技術演進帶來的便利,這些技術確實給生活帶來的很多方便,但也要意識到它背后的一些權力邏輯。大型互聯(lián)網平臺和技術寡頭控制輿論、干擾了人們的認知環(huán)境,影響人們的生活,藝術在這其中實在是微不足道的,但卻以它特有的“弱”姿態(tài)實現(xiàn)了某種調侃或者浪漫,技術濫用和技術發(fā)展到無法控制的程度是很危險的,科幻片中的劇情逐漸都變成了現(xiàn)實。希望通過本次展覽能夠喚起觀眾對于科技進步的警惕與反思。(“合成演進”跨媒介群展正于北京鴻坤美術館展出,將持續(xù)到2021年8月22日)

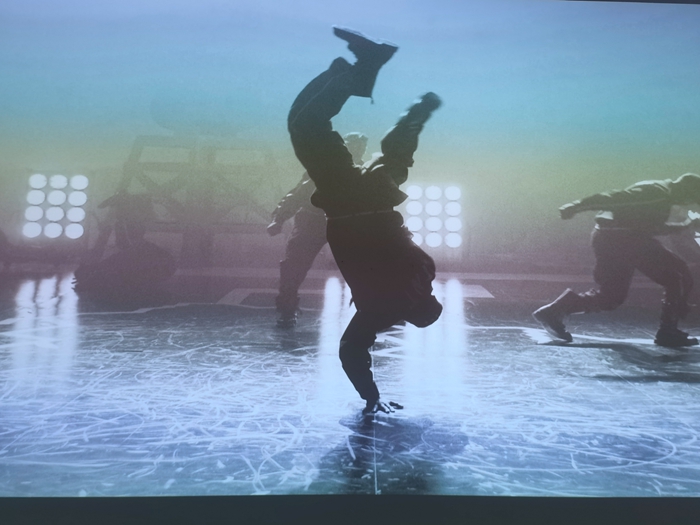

周巖|DREAM|單通道高清錄像|尺寸可變|2016

丁世偉|降維廣場No.1|裝置藝術微噴|鋁板 松木桿|400x250cm|2020