切蘭特在米蘭Prada基金會

4月29號,經歷兩個多月疫情席卷的意大利已經度過拐點,平穩進入了疫情緩和狀態。在全意大利疫情最嚴重的米蘭,救護車的呼嘯而過的聲音已經比過去減少了很多,人們開始屏息等待著幾天以后的解禁;而在城市的另外一邊,意大利最負盛名的藝術評論家、策展人杰爾瑪諾·切蘭特(Germano Celant)因為新冠肺炎引發的并發癥,在圣拉斐爾醫院過世。

如果光看切蘭特近兩年出現在新聞媒體上的照片,很難想象他已經是一個80歲的老人了:他看起來是那么地意氣風發、目光如炬,總是穿著標志性的黑皮衣,頂著一頭矚目的飄逸白發,雙手交叉站在不同的展覽和藝術作品之前,就好像把驕傲的藝術世界遠遠地拋在身后一樣。直至去年,切蘭特還活躍在公共視野里,投身于藝術工作當中,并且在去年十月還曾宣布將為美國藝術家KAWS策劃2021年位于卡塔爾的展覽。

切蘭特去世同時也意味著,意大利70年代觀念藝術史里重要的一頁最終被畫上了句號。這位在意大利北部經濟繁榮的港口城市熱那亞出生的藝術評論家,被稱之為“貧窮藝術(Arte Povera)”的創始人。貧窮藝術是一個自60年代末在意大利興起的觀念藝術運動,基于重新詮釋人與自然的關系、藝術形態的內核,和同時代光鮮亮麗的消費主義文化形成了鮮明的對比。1967年,切蘭特起草了貧窮藝術的基本理論:“是一種讓我們重新擁有‘真正的’權力的全新態度,引導著藝術家從社會烙印在他們手腕上的陳詞濫調轉移到他們自定的地盤。被剝削的藝術家成為游擊隊員,擁有機動性的優勢,擁有讓人驚訝、出其不意的優勢,而非相反。(Un nuovo atteggiamento per ripossedere un ‘reale’ dominio del nostro esserci, che conduce l’artista a continui spostamenti dal suo luogo deputato, dal cliché che la società gli ha stampato sul polso. L’artista da sfruttato diventa guerrigliero, vuole scegliere il luogo del combattimento, possedere i vantaggi della mobilità, sorprendere e colpire, non l’opposto)”他聚集了大量追隨貧窮藝術理論的藝術家,由 Pascali,Boetti,Kounellis,Prini,Paolini和Fabro組成的小組在二十世紀末,展現了意大利藝術史舞臺上最為前衛的藝術運動。

1967年切蘭特在《Flash Art》雜志上發表的關于貧窮藝術的理論《貧窮藝術:游擊戰筆記》

貧窮藝術的首場展覽:熱那亞《Im Spazio》

在Flash Art雜志上發表了關于貧窮藝術的宣言之后,切蘭特于同年在熱那亞貝特斯卡畫廊(Galleria La Bertesca)策劃的《Im Spazio》展覽,被視作貧窮藝術運動的開端。在當時,戰后意大利正處于社會動蕩時期:在校園,學生不再滿足于學習簡單的概念,而是要求學習技術和新的解釋性的觀點;在以熱那亞-都靈-米蘭三大城市為首的“工業三角區”,新啟蒙主義運動似乎已經衰落了,意大利經濟衰退是無可爭議的事實;另外一邊,美國對于越南的過度掌控,也讓同樣被美國干預的意大利陷入了焦慮。在這樣的社會背景下,貧窮藝術作為一種文化運動,對抗著一切:反對奢靡、拒絕共識文化和美國消費主義文化。在這場展覽中,藝術家們利用那些樸素的現成材料(即有機的、易腐爛的、沒有利用價值的材料)創作藝術品,這些材料可以是樹枝、金屬、玻璃、織物、石頭、甚至是動物。讓動物、蔬菜、礦物出現在藝術品當中,這種重新運用殘破現成材料的方式不僅可以視為一種對于藝術高貴理想國的激進入侵,也是貧窮藝術開拓文化民主的疆域的開端,掀起有關藝術和文化的平權運動。

參展藝術家被分為兩個部分,一部分藝術家被分為“Im Spazio”,另外一部分藝術家則被分為“貧窮藝術”,其中正包括著名藝術家雅尼斯·庫奈里斯(Jannis Kounellis)。庫奈里斯在這場展覽展出了一個裝滿了難看煤塊的鐵盆,將其命名為《無題》。

Jannis Kounellis, Untitled (Coal Bin), 1967

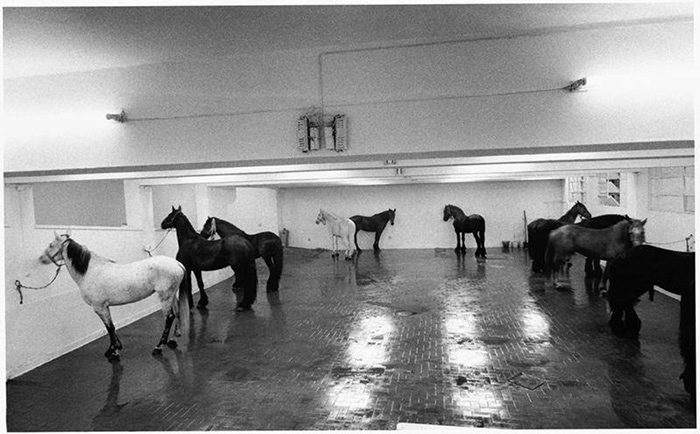

兩年后,庫奈里斯牽著12匹馬走進羅馬的閣樓畫廊(L’attico),在那里舉辦了二十世紀最著名的一場貧窮藝術展覽。起初,閣樓畫廊的老板將畫廊遷移到了羅馬貝卡里亞路(via beccaria)上的一家車庫,庫奈里斯一看到這個用車庫改建的寒酸畫廊,就立即產生了展示十二匹馬的想法,讓馬像車庫里的汽車一樣被拴在固定的“車位”上。

庫奈里斯牽著馬走進閣樓畫廊

Jannis Kounellis, Untitled (12 horses), 1969

在后來的采訪中,記者詢問切蘭特“貧窮藝術”一次是如何誕生的,切蘭特回答說:“在此之前,我看到藝術家們使用煤炭、報紙、樹枝作為創作藝術的材料,我用‘可憐(povero)’這個詞來形容大家,于是‘貧窮藝術(Arte Povera)’就這么誕生了。”

與美國藝術的首次對話:都靈《Conceptual Art - Arte Povera - Land Art》

貧窮藝術在意大利造成了火熱的反響,為了更好地推廣貧窮藝術家和他們的作品,切蘭特決定將貧窮藝術的理論和作品出口到國外,尤其是貧窮藝術運動的對立面——美國。因此,從70年代開始,切蘭特就成為了意大利和美國之前藝術溝通的橋梁。

貧窮藝術的理念和美國近當代的大地藝術(Land Art)和概念藝術(Conceptual Art)的理念十分相似,都是利用簡單而“貧瘠”的材料,公開批評傳統藝術復雜而晦澀的機制。為了加強美國和意大利藝術之間的批判與交流,切蘭特于1970年在都靈和美國策展人露西·利帕德(Lucy Lippard)共同策劃了一場名為《概念藝術-貧窮藝術-大地藝術(Conceptual Art - Arte Povera - Land Art)》的展覽,這場展覽分為幾個部分,每個部分都展出了特定的美國藝術家和意大利藝術家的作品進行比較和呼應,展出了布魯斯·瑙曼(Bruce Nauman)、邁克爾·海澤(Michael Heizer)、約瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)等著名藝術家的作品,同時也展出了美國攝影師為大地藝術家在沙漠或其他空曠的美國土地上創作作品的照片,

這樣的交流不僅幫助貧窮藝術走向了國際舞臺,同時也有助于意大利不斷收集外部刺激,研究如何沿著自己的道路前進。但是,更重要的是,切蘭特策劃的這場展覽讓藝術家們發現,除了挖掘意大利和美國文化背景的差異性和類比性之外,1960年代末的國際局勢即便是多種多樣的,但仍然是統一的。概念藝術、大地藝術、過程藝術(Process Art)、貧窮藝術揭示了不同藝術形式的共同文化態度,它們都是對藝術創作、新技術和新語言的深刻反思。

Michael Heizer, Circular Surface, Planar Displacement Drawing, 1969

將意大利制造引入美國文化:古根海姆《Italian Metamorphosis,1943–1968》

1988年,切蘭特被任命為紐約古根海姆美術館的當代藝術資深策展人,為了讓意大利當代藝術走進美國文化,他于1994年在美國紐約古根海姆策劃了《意大利蛻變:1943-1968(Italian Metamorphosis 1943-1968)》,在這場展覽中,切蘭特為紐約的藝術愛好者帶來了戰后意大利藝術、建筑和設計作品,通過這些作品,展示了意大利在戰后重建文化的一個重要特征:對意大利情調、歐洲中心主義的人文主義和地中海古代傳統的堅持。開幕當天,切蘭特在古根海姆美術館發表演說:“自1943年開始,美國人踏上了意大利的土地(筆者注:1943年美軍登陸意大利西西里島),不僅給我們帶來了香煙和巧克力,也給我們帶來了當時鮮為人知的美國文化。今天,我們將根據意大利1943年到1968年發生的藝術活動,提交一幅意大利的畫像。”

這場展覽明星云集,切蘭特作為主策展人,依靠自己的人脈邀請了意大利各個領域的大師作為展覽的專題策展人,其中建筑師維托里奧·格里高蒂(Vittorio Gregotti)負責建筑專題,建筑師安德烈亞·布蘭齊(Andrea Branzi)負責設計專題、藝術家路易吉·塞滕布里尼(Luigi Settembrini)負責時尚專題、影評人強·皮耶羅·布魯內塔(Gian piero Brunetta)負責電影專題,另外還包括攝影、平面設計、珠寶等專題。建筑師蓋·奧倫蒂(Gae Aulenti)為展覽精心布置了850件作品,以此在古根海姆美術館重振二十五年以來意大利的文化生活。

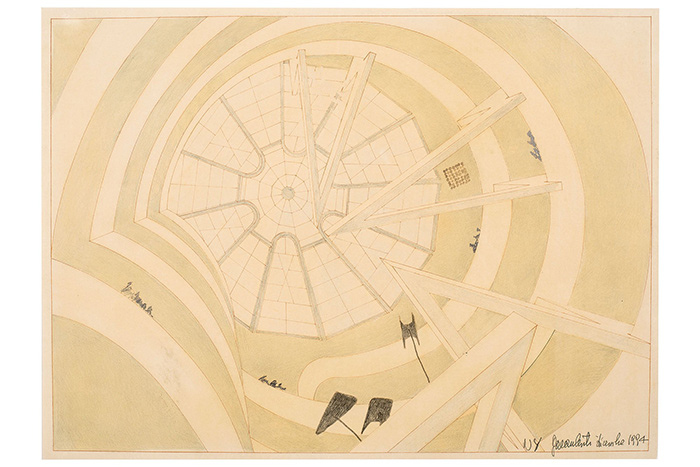

奧倫蒂在美術館的中央安裝了幾個大型雕塑裝置,這些三角形的結構裝置從高到低依次被安裝在環形走道邊緣,懸浮于空中,觀眾走上環形坡道時,這些三角形結構在視覺上會發生形狀上的變化,重疊或者拼接,和美國建筑師弗蘭克·勞埃德·賴特設計的古根海姆建筑本身進行了一個巧妙的對話。

Gae Aulenti,1994

Gae Aulenti為展覽畫的手稿

這場展覽展現了意大利戰后從衰落到工業重組、再到經濟繁榮、再到紛爭的年代。一個生產和思想更迭的年代,既可以被視為一種開始、也可以被視為一種結束。意大利著名文學家翁貝托·埃科(Umberto Eco)在展覽手冊的導語中寫道:“如果以前是藝術想要變成革命,那么現在就是革命想要變成藝術。”有趣的是,由于這場展覽花費了大量的筆墨來強調“意大利制造(made in Italy)”,美國人自然而然地將其和意大利世界聞名的工匠制品(如時尚)聯想在一起,才前來參觀這場展覽。事實上,切蘭特展出了大量的意大利工業制品,例如偉士牌摩托(Vespa)和法拉利汽車,向美國人展示了意大利制造的另外一面。也就是在這場展覽之后,“意大利制造”不再像過去那樣單指意大利工匠的作品,它在各個領域都成為了一種質量、設計感和美學的標志。

奧黛麗·赫本騎偉士牌摩托是《羅馬假日》的經典橋段

切蘭特特別喜歡展覽主題“蛻變(Metamorphosis)”這個詞。它暗示著25年來意大利藝術語言的相互交織和轉換,自視這段時間為神話般的黃金年代。“我們不可避免地會緬懷過去的歲月,如果歐洲不滿懷敬意地仰視我們的話,我們就在此作出承諾。”

“黃金年代”本是希臘神話中的一個詞匯,將人類世紀劃分為五個時代,其中黃金時代是第一個時代,之后逐漸墮落。在何為“黃金年代”這個問題上,人們的看法總是不盡相同:有人認為,生活在黃金年代的人可以感受到它的存在,正如切蘭特所說的那樣;有人認為,只有在緬懷往昔的時候,才能對其做出“黃金年代的判斷”。但當我們站在今天再回顧這場26年前的展覽時,命運的子彈在4年前帶走了編寫展覽手冊的埃科,和新冠肺炎一起在今年3月帶走了建筑師格里高蒂,又在一個月后帶走了切蘭特……我們不得不承認,那個神話般的意大利黃金時代確實落幕了。

藝術的未來、現在、過去:威尼斯《Futuro, Presente, Passato》

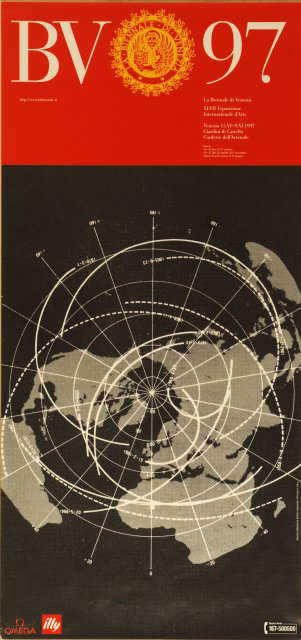

1997年,切蘭特受邀成為威尼斯雙年展的主策展人。威尼斯雙年展是意大利最重要的藝術活動,也是全世界最重要的藝術節之一,它以奇數年藝術雙年展、偶數年建筑雙年展的形式交替進行。1995年的第46屆威尼斯雙年展正值其誕辰一百周年,切蘭特將第47屆雙年展主題命名為《未來、現在、過去(Futuro, Presente, Passato)》,作為雙年展新世紀的首秀,邀請了活躍于1967年至1997年三代藝術家,張開雙臂回顧過去、見證當下、迎接未來的藝術世界。

1997年第47屆雙年展海報

在古根海姆美術館做策展人的時期中,讓切蘭特更加深入地了解了美國和國際文化藝術,因此這場主題宏大的雙年展可以說是為切蘭特量身定制的。全世界有58個國家都參與了這次雙年展,有波普藝術的代表人物羅伊·福克斯·利希滕斯坦(Roy Lichtenstein)、具有一定象征主義的激進主義藝術家吉姆·迪恩(Jim Dine)、備受爭議的意大利裝置藝術家毛里齊奧·卡特蘭(Maurizio Cattelan)等等。大部分藝術家在這場雙年展里展出的作品,都是之前從未出版、從未在公共畫廊中展出過的,切蘭特僅用6個月的時間就逼迫這些跨越不同領域的藝術家交出回應“未來、現在、過去”的答卷,而普通雙年展策展人則需要一年半的時間。

切蘭特在古根海姆美術館工作的經歷讓他成為了一個名人,為建立我們所熟知的藝術體系,尤其是意大利戰后藝術史做出了重大貢獻,同時也伴隨著扭曲的藝術市場,逐漸從過去“貧窮藝術”的領軍人物、追求藝術精神的理想主義者,滑向了對藝術的商業職能屈服的一邊。在意大利,媒體認為切蘭特親近美國;但在美國,人們指責切蘭特過于親近歐洲。即便如此,切蘭特始終因為他過人的能力而受到認可,他所指導的大型主題展覽或者回顧展覽,總是能因為其強大的影響力而保留在歷史之中。

這一年,德國視覺藝術家格哈德·里希特(Gerhard Richter)和南斯拉夫行為藝術家瑪麗娜·阿布拉莫維奇(Marina Abramovi?)分別在威尼斯雙年展獲得金獅獎,而瑪麗娜表演的《巴爾干巴洛克(Balkan Baroque)》則成為了她行為藝術生涯中最重要的作品之一。瑪麗娜本應作為南斯拉夫藝術家在南斯拉夫國家館表演她的作品,但因為她的表演過于激進,在當時和南斯拉夫方面產生了分歧,最后受到了切蘭特的邀請,在意大利國家館的地下室完成了整場表演。在空氣不流暢、悶熱的地下室里,瑪麗娜坐在一個充滿刺鼻尸臭、堆滿骨頭的房間里不停地清洗尸骨,用最直觀的方式向大眾傳達了戰爭和死亡的警示:你永遠無法洗凈手上的血液,也永遠無法洗凈戰爭的恥辱。

Marina Abramovi?, Balkan Baroque, 1997

引發交通堵塞的藝術

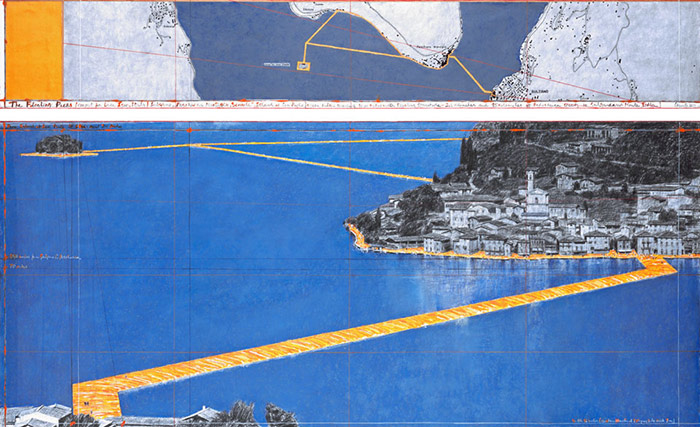

切蘭特近幾年來在意大利負責的影響力最大的項目則要數藝術家克里斯托(Christo)安置在意大利伊塞奧湖(Lago d’Iseo)上的浮橋(The Floating Piers)。這是一座由七萬平方米的橙黃色紡織物包裹的二十萬個高密度聚乙烯立方體的模塊化浮塢結構搭建起來的長橋,在湖面上隨波蕩漾。這座壯觀的黃色大橋沿著蘇爾扎諾市(Sulzano)直通湖上的一座小島,再從小島直通圣保羅的一座小島,它完全免費向公眾開放,人們可以在這座總長三公里的浮橋上隨意走動,并且可以從陸地、湖面、橋上,各個方位欣賞這座巨型裝置藝術,僅僅開放16天。

浮橋設計草圖

鳥瞰浮橋

這座引人注目的裝置吸引了不計其數的人從意大利各個地方趕來參觀,在開放第二天,整個橋上就擠滿了人,每天有超過兩萬五千位游客乘坐火車來參觀浮橋,而浮橋的預計承載人數僅有一萬人。蘇爾扎諾市甚至不得不關閉了當地的火車站,以便造成人流過度擁擠。

有些人從午夜開始就在入口等候參觀浮橋,早晨六點前就有四千多人排隊,還有人想把帳篷搭在橋上。

在浮橋開放的16天里,不僅造成了公路交通嚴重堵塞、周邊城市的火車站數次封鎖、對外開放第六天就因為承載人數過多而不得不暫停開放,進行維修。最后共計吸引了一百二十萬游客,平均每天接待起碼七萬兩千名游客,而全意大利客流量最大的梵蒂岡博物館,在旅游旺季時每天平均客流量也只有浮橋每天訪客人數的一半。

最后一場大型回顧展:《Post Zang Tumb Tuum. Art Life Politics: Italia 1918–1943》

作為Prada基金會的策展人,則成為了切蘭特藝術生涯的最后一部分,也將他的職業生涯帶向了頂峰。切蘭特的一生都在為反傳統藝術正名,在九十年代讓大眾重新審視了意大利戰后許多原本帶有批判性色彩、即“法西斯主義”標簽的藝術品,無所畏懼地為意大利未來主義藝術辯護,重新賦予了這些藝術品文化和商業上的價值。他在2018年于米蘭Prada基金會策劃的《藝術政治生活:意大利 1918-1943(Post Zang Tumb Tuum. Art Life Politics: Italia 1918–1943)》,通過藝術品、歷史文獻和影像結合,探索兩次世界大戰之間意大利的藝術文化體系,向當代觀眾重新展現和詮釋了意大利當時與社會和政治活動息息相關的文化環境。

《藝術政治生活:意大利 1918-1943(Post Zang Tumb Tuum. Art Life Politics: Italia 1918–1943)》展廳一角

這場展覽是米蘭Prada基金會自2013年建立以來最重要的展覽之一。展覽除了展出了如喬治·德·基里科 (Giorgio de Chirico)和卡洛·卡拉(Carlo Carra)這樣有著超現實主義色彩的藝術作品,米蘭作為未來主義的發源地和核心,未來主義藝術自然成為了這場展覽中的重要部分。和未來主義一樣具有敏感的歷史背景,在展覽中一起出現的還有意大利理性主義建筑,這些建筑原本作為墨索里尼宣揚權力的工具,在戰后因為其美學價值而被保留了下來。另外,展覽也花了大量筆墨介紹了那些在意大利1918年至1943年期間被政治沉默、迫害或者流放的藝術家和知識分子的創作。

《藝術政治生活:意大利 1918-1943(Post Zang Tumb Tuum. Art Life Politics: Italia 1918–1943)》展廳一角

可以說,這場展覽是切蘭特的一次大膽嘗試,以一戰后意大利法西斯政權上臺為起點,到意大利二戰結束為終點,梳理了復興政治、意識形態和美學之間的復雜關系。他并沒有在展覽中向公眾提供批判性的閱讀,只是按照嚴格的時間順序將游客安置在重現的時間和歷史環境之中,因此這場展覽可能會產生不同方向的解讀和影響。用切蘭特的話來說就是,“藝術家們捍衛自己的語言,同時卻又對自己被剝削的境遇無動于衷。”他揭示了動蕩時期的意大利藝術家們,一些人不得不采取妥協的立場,而另一些人則放棄了機會主義,堅持用自己的語言表達自己。這些重現時代背景的藝術品讓參觀者看到了獨裁政治下藝術和政治之間的艱難關系,世界沖突的悲劇在他們身上得到了體現。

對整個意大利藝術體系而言,切蘭特去世不僅是一位偉大的策展人、藝術評論家離大家而去,更是一段歷史的終結。他的藝術生涯的非凡成果始終是和藝術家們以及整個意大利的文化社會共享的,即便切蘭特已經不在人世,他對藝術文化的影響卻永遠在場。(作者:施越)