2012年11月,在中國國家博物館展覽之后,我陷入了一段憂郁和失落的時期,從那樣一個輝煌榮耀的臺階上走下來,我的雄心壯志該如何繼續延展還不得而知。記得當時我曾經說過:“站在國博的臺階,我看到了全世界。”這個豪言壯語并不可笑,也不自大,關鍵在于如何去準備和實現那些夢想。

2013年的春節,我回到紐約住了一個月。春節期間我一直在感冒,我咳嗽,喉嚨吐出的痰是那么“霾態”。我不想描述那些,那些是過度勞累以及我熱愛的北京給我的,我必須接受。春節我先在洛杉磯度過,每天睡在酒店里不想醒來,虛汗常常濕透了床單,松軟的床被我睡了一個潮濕凹陷的坑,我不喜歡加州,不喜歡好萊塢,盡管日落大道城就在酒店門外,可是我寧愿睡覺,反正我感冒了,還很重,于是我吃藥,喝藥水,喝雞湯,心里盼著回到紐約。

熬過洛杉磯又到了拉斯維加斯,我是一個吝嗇的賭徒,每天給自己100元美金的預算,拉老虎機。很快我又回到了酒店房間,窗外是一片平川,是燈光的海洋。站在那里我猜想,同樣的光亮映照著每一個望向它的人們,而它映照著人們不同的境遇,電影里也已經描述了太多。我是一個幸運兒,我什么都不缺,我也不敢去奢望意外之財,可是也不能說我不是“賭徒”。那一刻,我望向窗外,我其實在思量著自己還有什么籌碼進行下一次出發。在拉斯維加斯,為了打發時間,我每天去蒸桑拿和按摩,幾天后終于登上去紐約的飛機。我的臉由于先前的感冒脫水,以及過度地蒸桑拿而出現各種爆皮以及一塊塊兒的紅色敏感狀,我對老伴兒說:“不好意思啊,以后我的臉就這樣了。”

到了紐約的第二天早上,我就奔向我的皮膚科醫生,我的皮膚馬上就好轉了,對此我從不擔心,讓我焦慮的是,我的感冒還沒有痊愈。我不能喝咖啡了,我的嗅覺和味覺本能地不接受咖啡,可是我的生活習慣,我的記憶離不開咖啡。

我決定一個人留在紐約,紐約的冬天很冷,我的貂皮大衣被我當成軍大衣,為我遮風擋雨。我住在紐約下城這幾年最喜歡的酒店,每天步行去畫室練習素描,一天六個小時兩節課,有時候九個小時三節課。那是一個給畫家練習人體素描和速寫的畫室。人體模特都很有特色,黑人白人,男人女人,胖的瘦的都有。練習時間有從一分鐘、五分鐘、十分鐘、二十分鐘,到四十分鐘不同的時長,提供不同的練習方式。

我把自己歸零,從地面開始。這個畫室比地面更低,在地下室,需要走入一個陡峭的長樓梯。我每次抓牢把手,堅定地避免著滾樓梯事件的發生,這里來的畫家什么樣的都有,職業畫家,年輕畫家,住在附近的很多知名藝術家也來,但彼此很少有交流。每節課只有一次15分鐘休息,大家都安靜地專注于模特和筆下。這里就像是藝術家的“健身房”,操練著技法,也是一種休息。

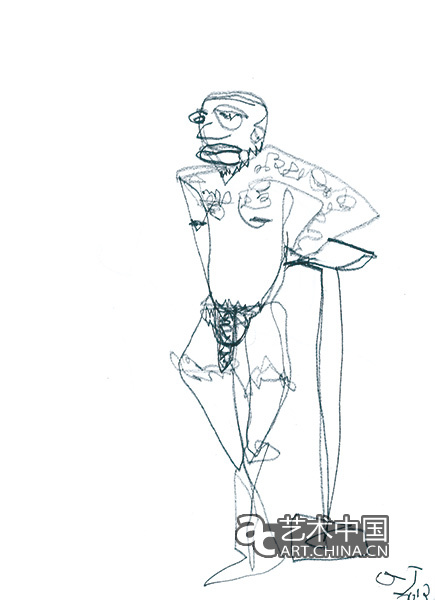

這個過程中,在老師的提醒下,我嘗試用自己的左手繪畫。我發現自己的左手那么有意思,那么自由,左手畫出的線條沒有膽怯沒有顧慮,自由流暢,似乎不可控卻又能很完滿地收尾。我對自己的左手非常滿意。由此我想,每個人都有一個特別之處,還沒有被發掘,或許是被歲月埋沒了吧?我特別高興。

艾敬的左手速寫

我在紐約的每一天都那么開心,想念家人,掛念老伴兒之外,我是那么開心。酒店里每一個人對我都很好。我算是大方,每次多給幾塊小費,算下來不是很多錢,卻贏得那么多。我特別會計算小數點之后的錢,也很善于運用小數點之后的錢,因此我得到一個昵稱是“點后”。我對小數點以前的錢很茫然,我可以用幾十萬去買繪畫材料,買最好的,我堅信只有最好的才能疊加成最好。我毫不客氣地“土豪”一般席卷畫材店,仿佛錢就是一個“王八蛋”。我從巴黎買到紐約,店員都以為我是大藝術家,都跟我提曾梵志。幾百公斤的繪畫材料運回國內被海關調查了幾個月,出具各種證明去解釋畫材乃自用而不是販賣。