|

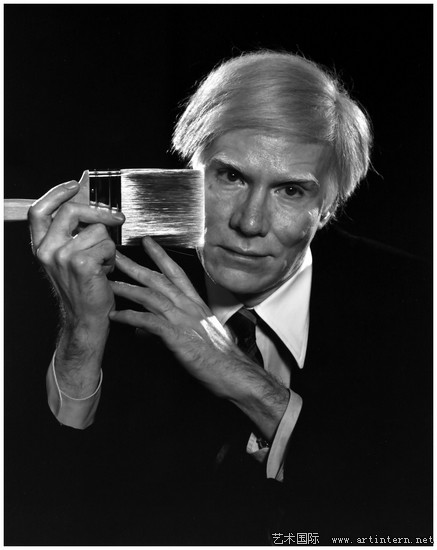

美國藝術家安迪·沃霍爾

安迪·沃霍爾設計的“坎貝爾湯”,每張將近一米長、半米寬。他曾經說過,“每個人都有可能成名15分鐘”。

安迪·沃霍爾設計的“坎貝爾湯”,每張將近一米長、半米寬。他曾經說過,“每個人都有可能成名15分鐘”。

安迪·沃霍爾的野心絕不止靜態的絲網印刷和名人肖像那么簡單。上世紀60年代,他宣布將不再畫畫以專心電影制作,此后他又在音樂領域蓋上了波普藝術的印章。或許在他紐約東區47大道的“工廠”里,我們能更好地理解這個極度自戀、愛慕虛榮、女人腔、好心腸而又才華橫溢的男人。上周日,藝術評論人孫孟晉在當代藝術博物館《安迪·沃霍爾:十五分鐘的永恒》展覽(此次展覽將持續至7月28日)上講述《安迪·沃霍爾的樂與影》。

反電影的電影

1965年3月6日,安迪·沃霍爾的實驗電影《帝國大廈》在紐約市政電影大廳舉行首映。影片開演半小時后,到場的200多名觀眾幾乎全部走光,而電影才放映了十六分之一。不難理解為什么觀眾如此憤怒地叫嚷著退票,這部長達八個小時的電影由始至終只拍了一樣東西——紐約帝國大廈。

這位畫一個瑪麗蓮·夢露頭像然后復制九個碼成一幅畫的先鋒藝術家大概是史上最省力氣的導演,他租了一架Auricon十六毫米攝影機,爬上了時代生活大廈的41樓,調好鏡頭對準帝國大廈后,喊了一聲“開機”。當時是晚上8點,6個小時后,一部實驗電影誕生了(《帝國大廈》以每秒24格底片的速度拍攝,但放映時每秒只有16格,因此放映時間長達8小時)。這期間,他和一群朋友打開了啤酒和蘇打餅干消磨夜晚。有人問:“拍攝過程會持續多久?”安迪回答:“勃起8小時。”

這部“臭名昭著”的電影自誕生之日起,便是看的人少,談的人多。實驗電影的愛好者把它奉為經典,津津樂道于影片沉寂地放映幾個小時后,帝國大廈的燈全部亮起的一瞬間。沃霍爾對此的形容是:“好比你長時間做愛,終于達到高潮,那種愉悅感真是無與倫比。”不管這部電影是如何地冗長粗鄙,這種銀幕上的剎那奇觀被后來的電影人源源不斷地引用。

事實上,并非只有《帝國大廈》這一部電影拍得這么快,在安迪·沃霍爾早期電影中,攝影機大多是固定不動的,影片也未經任何剪接處理,因此某種意義上他并不被承認是一個“導演”。孫孟晉說:“他對媒體說自己每天都拍一部電影,據工廠的人說他在1964年左右平均15天拍一部片子。他最欣賞戈達爾的地方就是戈達爾拍攝速度也很快。”

在影片《睡》中,一個男人面對一部固定不動的攝影機睡了六個小時。《吃》則表現了一個男人慢慢吃下一只蘑菇的情景。在《吻》中,一對演員接吻的特寫鏡頭不停地展現在銀幕上。他用一種偏執的態度原始記錄了人的日常生活,還原了攝影機記錄的本質,“吃就是吃,睡就是睡”。孫孟晉認為,安迪·沃霍爾真正迷戀的是某個空間下時間流動的過程,“他關注時間帶來的一切細節變化。”

1966年的電影《切爾西女郎》是安迪·沃霍爾少數在商業上獲得成功的電影,它參加了當年的戛納電影節并引起轟動。影片的原名是《切爾西旅館》,這個旅館在當時的地下紐約是標志性的地方,曾住過艾倫·金斯堡、凱魯亞克、波伏娃、鮑勃·迪倫、庫布里克等各路文藝青年。而安迪·沃霍爾也是常客,并且他從未付過賬,總是拿自己當時還不值錢的畫賒賬。

影片在切爾西旅館完成,沃霍爾拍下了各個房間的門牌號和門背后粗鄙的生活,人們在房間里無聊地交談、嗑藥、發生私密的行為,彌漫著戰后的年輕人無所事事沒有希望的掙扎與墮落。影片由十二部30分鐘的短片組成,并且采用了分割畫面,兩組影像同時放映,而音軌只有一個,由兩組對白交錯剪輯而成,這種形式間接引發了后來分割畫面的潮流。

孫孟晉認為,對沃霍爾來說,電影就像是平面創作的延伸,膠片就是畫布與紙以外的另一種載體。“他和戈達爾都拍實驗電影,兩者的區別是,后者靠近電影,而他更靠近藝術。他取消敘事、取消一切電影手法,他是反電影的,接近日常生活。”沃霍爾以波普的方式創造電影,用固定鏡頭對被攝物長時間連續拍攝,與創作夢露頭像時的理念如出一轍。后來沃霍爾又將《睡》、《吻》、《帝國大廈》中的影像抽出來制成網版版畫,用不同的媒材二次回收自己的作品。

“工廠”歲月

1965年,37歲的安迪·沃霍爾在 “工廠”的陽臺上放飛了一只銀色的氣球,紀念自己完全放棄繪畫,投入到電影、音樂等新事業中。

1964年5月,在紐約東區47大道的老式工作車間里,“工廠”(Factory)成立了,它本身就像一件波普藝術品,幾個大車間無間斷相連,到處都被裝裹成銀色,沃霍爾在這里指揮助手們跪在地上復制藝術品、拍攝影作品和奇怪的短片。而拍電影的角落一收拾就成了搖滾樂的舞臺,濃妝艷抹的美麗女孩們與杜魯門·卡波特這樣的名流聚集在這里,而沃霍爾是那個永遠的主角。

這樣的“工廠”對安迪·沃霍爾來說意味著什么?孫孟晉說,“沃霍爾很早失去了父親,小時候經常被人嘲笑和欺負,因此他來到紐約后對上流社會有一種虛榮和向往,這構成了他進行藝術創作的原始沖動。”1950年代,沃霍爾剛到紐約便結識了一些名流,但當時并沒有人搭理這個名不見經傳的藝術家。于是他便給自己喜歡的小說家杜魯門·卡波特每天寫信,信紙上粘上彩色羽毛或閃粉。“實際上他對小說并不是很關心,只是對小說家在紐約獲得的成功十分羨慕。”卡波特一直沒有理會沃霍爾,誰知沃霍爾后來竟去了卡波特母親的家里與她聊自己的人生與藝術,直到一次被卡波特碰到了,才正視這個不起眼的藝術家。

“工廠”里時有駭人聽聞的事情發生,一個叫弗雷迪的舞蹈演員因為苦悶而服用了安非他命,在極樂狀態中跳著舞從五樓的窗口跳了出去。而沃霍爾聽聞后只說了一句:“我們真應該拍下來,真正讓他的舞蹈有個燦爛的結局。”因此攻擊沃霍爾的人說他利用了那些想成名的人,殘酷地任由他們自殺和嗑藥。

事實上盡管沃霍爾愛慕虛榮,嘩眾取寵,又一針見血得冷酷,但他心地善良,也因為深諳人性而博得眾人喜愛。“他作為‘工廠’主人并不會很強勢,而是處在弱勢的地位,給人安全感,大家都很喜歡聽他講。但他從不講自己的秘密,在媒體面前充滿神秘感,大家甚至連他的年齡也搞不清楚,他懂得充分利用大眾傳媒宣傳自己和包裝自己,但人不壞。”

1967年,一個失意的“工廠”女孩維米莉·蘇蓮娜把槍對準了無辜的沃霍爾并開了兩槍,險些喪命的沃霍爾卻并不責怪她,而是抱著同情的心態。“維米莉長得不好看,創作才華也一般,她原本是想向一個遲遲沒有出版她小說的法國出版商開槍,卻沒有找到,才想起來沃霍爾答應用她的劇本拍電影也遲遲沒有行動,便去找了沃霍爾。”

香蕉專輯

安迪·沃霍爾“進軍”音樂圈從一根著名的香蕉開始。如果沒有安迪·沃霍爾,地下絲絨樂隊或許在很長一段時間都難有出頭之日。1960年代中期,他們還是紐約格林尼治村一家俱樂部的駐場樂隊,在流行加州陽光沙灘和甜美愛情民謠的主流音樂圈外唱著有關海洛因的噪音實驗歌曲。安迪·沃霍爾一眼看中他們,并將嗓音中性、帶有幾分神秘感的Nico介紹給樂隊,帶他們進入了紐約的地下文藝圈。

樂隊的排練地點就是安迪·沃霍爾位于紐約一棟大廈頂樓的“工廠”。當時,在沃霍爾身邊有很多來來去去的藝術家、冒險者、夢想家與心懷成名夢想的女演員,這對樂隊主唱婁·里德這樣的寫作者來說,就像到了天堂一樣。他記下了人們所說的及所發生的事,然后那些記錄就直接寫進了歌曲中。婁·里德在一段時間里瘋狂地追求Nico,但很快興趣又轉到了別處。他們一起成為“工廠”里的焦點,安迪·沃霍爾還邀請他們為《切爾西女孩》配樂。事實上,很難說是安迪·沃霍爾包裝了地下絲絨樂隊,還是樂隊成就了他在音樂圈中的名氣。當樂隊成員和各路名流聚集在安迪·沃霍爾周圍,成為“工廠”一部分的時候,或許是安迪·沃霍爾最享受的時候。

1967年,《地下絲絨與Nico》的專輯正式問世,比專輯名字更出名的是專輯的封面,一根絲網印刷的黃色大香蕉。安迪·沃霍爾執意在封面上簽上了自己的名字,而非樂隊名字,并且寫了一行“慢慢剝開看看”的小字。不僅如此,在第一版黑膠唱片上確實有兩層,如果撕開一層,里面繼而露出的是一根剝了皮的白色香蕉肉。與此如出一轍的還有他為滾石樂隊1971年的專輯《粘手指》畫的封面,封面上是一個男人穿著牛仔褲的下半身,而打開專輯則只剩下了男人的白色褲衩。

盡管這張專輯后來被評為流行音樂史上最偉大的專輯之一,在當時卻因為撞上了披頭士的《佩珀中士的孤獨之心俱樂部》而慘敗,樂隊矛盾也愈演愈烈,Nico被掃地出門,婁·里德與安迪·沃霍爾分道揚鑣。然而在安迪·沃霍爾去世后兩年,1989年,婁·里德仍然與樂隊成員錄制了《徳雷拉之歌》來紀念他們的老朋友、偶像和伯樂。“那是令人難忘的時代,回想起安迪來,那個時代才是最有意義的,很感謝他。”

晚年的沃霍爾信仰了天主教,但他卻拒絕告解和懺悔。臨死的時候記者問他有什么話要說,他說“Goodbye”。他要求死后在墓碑上寫上“虛無”二字,他的家人沒有遵照他的遺愿。“他把這個世界看得很透,他那句著名的話‘每個人都有可能成名15分鐘’是鼓勵身邊墮落者的胡話,也是他對短暫生命的認識。”正是這一切,造就了安迪·沃霍爾的波普藝術。

|