編者按

馬琳·杜馬斯(Marlene Dumas),1953年生于南非開普敦非,現居住荷蘭阿姆斯特丹。技藝高超的她在評價自己的作品的時候認為她是“畫家中的畫家”,杜馬斯經常會用女性、兒童或者嬰兒作為她的作品的對象,女性之美與藝術則是她的作品中永恒的主題。批評家認為,她將色情的愉悅與概念主義批判相結合。

馬琳·杜馬斯

她于1998年被國際關注,在2000 年參加上海雙年展后被國人熟知,并且被認為可能會開拓水墨畫人物的新方向,目前有許多國內畫家受到她的影響。

馬琳·杜馬斯1953年生于南非開普敦,母親是家庭主婦,父親是釀酒師,由于長期酗酒,在杜馬斯12歲的時候死于肝病。講南非荷蘭語的杜馬斯從小就耳濡目染地接觸南非種族隔離文化,雖然童年就喜愛攝影和漫畫,但成長的環境非常閉塞。

70年代她開始在開普敦大學麥克里斯藝術學院學習繪畫,嘗試用不同的藝術手法來展現人類形態的復雜性。由于接受了荷蘭藝術家經營的藝術工作機構提供的獎學金,杜馬斯于1976年搬到了阿姆斯特丹,并在那里充分體驗世界藝術。敏感的政治話題在國際藝術圈非常盛行,荷蘭作為殖民主義專政的最后堡壘,杜馬斯的南非身份使她深受其苦。和威廉·肯特里奇一樣,杜馬斯在她的作品中呈現出一種異國集體罪惡感和個人憤怒的救贖,并且加入了女權主義色彩。

Erik Andriesse, 1980.

杜馬斯早期的作品,常常將剪切過的圖片和文字粗糙地拼貼在一起,探索影像與拼貼畫及文字之間的關系。1984年,她從概念研究轉向傳統人物畫的創作。 從此,杜馬斯真正開始了她多產的職業創作生涯,她著名的肖像、裸體油畫和水彩畫就此誕生了。

雖然杜馬斯已經接受了人物畫的常規創作手法,但她作品的內容卻常常探索性、社會認同等非常規的主題,作品題材十分廣泛,包含恐怖分子、家庭成員和身體暴力的受害者,一些正受威脅的嬰兒的臉龐及僵尸新娘的身體 等等,喚起了人們對弗朗切斯科·克萊門特頹廢的象征主義的思考。粗重的線條、中性的色彩,極少的修飾,不提供觀眾任何安慰,她破壞圖像最根本的敘事、 交流功能,剝下美好的外衣,挑起了人們的困惑和恐懼,從而凸現了一種自我的符號性。

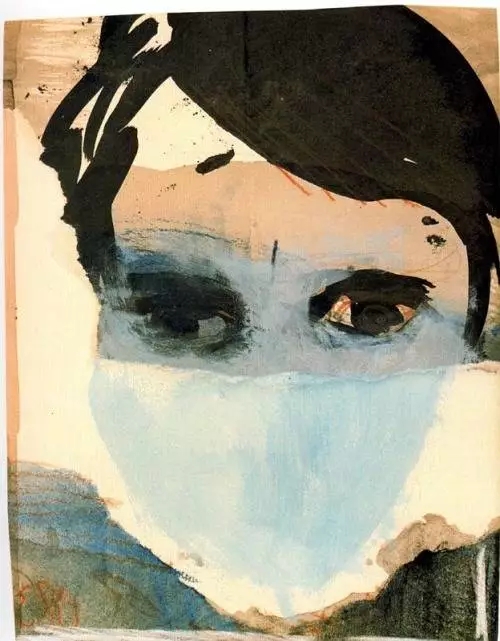

Jule - the Woman,1985,125 x 105 cm.

《茱莉》(1985年)是一幅迫近視角的肖像畫,畫面只有眼睛和嘴唇顯示出性別特征,其他部分完全浸沒在大片濃重而深沉的紅色系中,既象征了女性性別,也象征著激情、本能、暴力、流血。她在1993年說:“如果說繪畫是一種精神錯亂的女性疾病,那么所有女性都是瘋狂的畫家,所有男性畫家都是女性。” 她的筆觸有一種自覺地對女性命運,世界和死亡的疑問。

Measuring Your Own Grave, 2003.

一幅名為《丈量你自己的墳墓》(2008年)的畫中,有一個懸空彎曲的男人,他的雙手伸到畫布邊緣,雙腳卻夠不著地面。杜馬斯在一次解說中稱畫的標題是對她藝術的一個比喻。“畫布就像是畫中人物的棺材。我畫中所有的人物似乎都在和他們被畫這個事實做斗爭他們似乎從來沒有很好地呼吸過。”馬琳·杜馬斯意圖創造生命和死亡的幻想,質疑我們習以為常的視覺和心理定式,表達一種超越現實的不安情緒。她的畫中人物在與棺材的瘋狂抗爭中獲得永恒。

The Black Man, the Jew, and the Girl (for Parkett no. 38),1993.

杜馬斯一直都把攝影圖片作為創作題材的來源,她從一份不斷充實的含有個人快照、偏振攝影以及成千上萬從雜志、報紙上獲取來的圖片的文檔中找尋其創作靈感。有時,她可能會修剪一下原始圖片,聚焦于攝影背景中的人物;有時,她可能會調整顏色,使用其個性化的灰色、藍色、紅色調色盤。將架上藝術和其他藝術的形式巧妙地結合起來,使自己的藝術思想貫穿其中。雖然照相寫實主義在世界范圍內大行其道,但是杜馬斯卻將這種方式換了一種手法表現。

Dead Marilyn, 2008.

一件繪畫作品絕不會是對攝影圖片的直白翻譯,在《死去的瑪麗蓮》(2008年)中,一張瑪麗蓮·夢露斑駁的照片,浮腫的面容,死亡的荒誕遠景,涂污的白色和藍綠色使主人翁的臉更加突出,杜馬斯對瑪麗蓮·夢露圖片的處理表現了原始作品之外的幾層意義,她說,“二手形象”也可以產生“第一手的感情”。在杜馬斯看來,攝影只是畫家的一種輔助手段,所以在她的作品中人們不會看到孤獨冷漠的模特,看到的是一張張扭曲變形、充滿深意的面孔。她用影像復制出現實世界的表象,其最終指向的卻是人們的內心世界。

Het Kwaad is Banaal(evil is banal),1984.

這幅畫描繪的是藝術家自己,她反坐在椅子上,手扶椅背,眼睛中閃爍著異樣的光芒,橘紅色與橘黃色描繪的打卷的頭發就像伯納德(Bonnard)的含羞草,薄涂的色彩掩不住的底色為頭發織出的閃光暈輪,制造出一種冷冷的、異樣的質感。黑色與黃色系的對比、布局與用筆,表達出她作為南非白人女孩的尷尬感受與對種族歧視的厭惡。

The Painter, 1994.

瑪琳·杜馬斯在創作中強調藝術中的繪畫性,始終引導著架上繪畫在媒介繁雜的當代藝術領域中前行,所以她的作品在創作手法上既顯示出傳統繪畫的形態和影像,又混合著當代的理念和語義,這些特征常與反理性,非和諧,多樣化,模糊化相連,使作品的表達趨于多元和異質。杜馬斯作品中的形象多來源于照片和雜志,照相圖像技術的結合,已經成為藝術創作的一種模式,并出現了照相寫實主義,其代表人物科羅斯(Close)在世界范圍內大行其道,作品市場價格也是一路飆升,世界各個角落里都出現了他的追隨者,但是杜馬斯卻是將這種方式換了一種手法表現。如果繪畫的功能僅僅是再現,那么照相機的出現就已經能使繪畫滅絕了,所以在她的繪畫中人們不會看到那些孤獨冷漠的模特,而是一個個充滿深意的面孔。在她看來攝影只是作為畫家的一種輔助手段,對線條的嫻熟運用也充分證明了這一點,在《畫家》(ThePainter)中那些流暢的線條和大片的彩墨運用,再看看小女孩那深邃而又堅定的目光,這帶給觀者的沖擊力是多么強烈啊!人們無法想象這種堅毅會由如此幼小的身軀承擔,除了震撼,還能用什么形容?而在有時候,藝術家也會順手拿來藝術史或者文學作品隨性的放到自己的作品中,同樣的主題,不同的效果,《沃霍爾的孩子》(Warhol’sBaby)就是杜馬斯對波譜藝術大師安迪·沃霍爾(AndyWarhol)開的一個小玩笑。

Young Boys,1993,100 x 300cm.

在杜馬斯進行繪畫創作中,像中國水墨畫形態的人物水彩畫是她獨特的技法,墨色的運用率真表現,這種個人化的色彩不像當代一些流行的觀念設計融入繪畫當中,這在《黑色素描111幅》中體現的尤為明顯,111位非裔黑人的頭像被平面的展現在人們面前,這些人在這里的表情具有一致性,是一個整體,目的在于“呈現”,呈現人們心中的“心理表情”,而作者的目的并不是在排斥白人在我看來,作者其實是采用了一種敏感的主題進行了一次心靈的剖析。而黑色更加容易展現這種作品的重量感,特別是那些黑人們鮮明的膚色,面無表情的壓抑感,無不引人思考,你看到了什么?還是他們怎么看你?這種重復性在序列上加強了這種效果。在后來的托馬斯·盧夫(ThomasRuff)那里表現的更為直接,那些直接面對人們面目的照片充斥著人們無法闡釋的眼神,只不過“他們”更多的是白人罷了。黑色是杜馬斯喜歡的色彩,雖然它不是傳統繪畫的格調,但是杜馬斯卻將它表現的淋漓盡致,可以說是感情的黑色。

Black drawings, 1992.

杜馬斯以她強烈而簡潔的色彩語言、獨特而真實的女性身份介入到藝術領域,她曾說:“藝術不只制造出美麗,我制造粗陋,或許我不懂得美麗的含義。”這無疑會引導人們以新的審美角度去理解傳統觀念中的社會意識和人們的精神狀態。